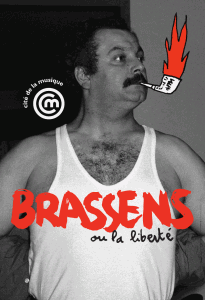

L’expo Brassens à la Cité de la musique vient de commencer. Je ne l’ai pas encore vue, mais je sais déjà que je n’y retrouverai pas mon Brassens. Parce que je crois qu’on a tous un lien particulier avec le moustachu, qui parfois converge. Mais pas toujours. Il y a presque trente ans, je venais au monde. (J’ai failli écrire, « j’avais la joie de venir au monde ». Mais en fait, soyons honnête, je ne sais pas si c’était une joie. Et pour être encore plus honnête, j’en doute. J’ai lu quelque part, il y a longtemps, que si on n’avait aucun souvenir avant un certain âge, c’est parce que ce qu’on traverse est trop traumatisant : naître, grandir plus vite qu’on ne grandira jamais, avoir les dents qui poussent. Trop douloureux pour qu’on s’en souvienne.) Bref, il y a presque trente ans, je me confrontais (peut-être douloureusement, qui sait ?) avec le monde. Quinze jours plus tard, il y a presque trente ans, Brassens le quittait, le monde. Et c’est sans doute idiot, mais, comme je me félicite de n’avoir jamais vécu sous la peine de mort, abolie 7 jours avant ma naissance, alors que je n’y suis pour rien et Badinter pour beaucoup, je regrette de n’avoir été contemporaine de tonton Georges que durant ces deux semaines, pendant lesquelles je n’avais certainement conscience de pas grand-chose, à part du lait maternel. C’est mon premier lien particulier avec notre sujet du jour.

L’expo Brassens à la Cité de la musique vient de commencer. Je ne l’ai pas encore vue, mais je sais déjà que je n’y retrouverai pas mon Brassens. Parce que je crois qu’on a tous un lien particulier avec le moustachu, qui parfois converge. Mais pas toujours. Il y a presque trente ans, je venais au monde. (J’ai failli écrire, « j’avais la joie de venir au monde ». Mais en fait, soyons honnête, je ne sais pas si c’était une joie. Et pour être encore plus honnête, j’en doute. J’ai lu quelque part, il y a longtemps, que si on n’avait aucun souvenir avant un certain âge, c’est parce que ce qu’on traverse est trop traumatisant : naître, grandir plus vite qu’on ne grandira jamais, avoir les dents qui poussent. Trop douloureux pour qu’on s’en souvienne.) Bref, il y a presque trente ans, je me confrontais (peut-être douloureusement, qui sait ?) avec le monde. Quinze jours plus tard, il y a presque trente ans, Brassens le quittait, le monde. Et c’est sans doute idiot, mais, comme je me félicite de n’avoir jamais vécu sous la peine de mort, abolie 7 jours avant ma naissance, alors que je n’y suis pour rien et Badinter pour beaucoup, je regrette de n’avoir été contemporaine de tonton Georges que durant ces deux semaines, pendant lesquelles je n’avais certainement conscience de pas grand-chose, à part du lait maternel. C’est mon premier lien particulier avec notre sujet du jour.

Le deuxième, c’est mon enfance. Toute mon enfance a été bercée par la voix ronde de Georges Brassens. Par ces mots que je ne comprenais pas toujours. Par exemple, vous avez remarqué comme chaque article consacré au bonhomme utilise le mot Camarde pour parler de la mort, alors que jamais personne ne l’utilise quand il n’évoque pas Brassens. Il m’intriguait ce mot quand j’étais gamine. Je comprenais « Camargue ». Ben oui, au moins, « La Camargue, ne m’ayant jamais pardonné d’avoir semé des fleurs dans les trous de son nez, me poursuit d’un zèle imbécile », ça voulait à peu près dire quelque chose que je pouvais saisir. A peu près. Il faut préciser que j’ai été élevée par un fan inconditionnel de Brassens. Je ne sais d’ailleurs pas ce qu’il a ressenti à sa mort, un bébé de quinze jours dans les bras. Je l’ai vu dévasté le jour de la mort de Barbara. Je ne sais pas s’il était aussi fan de l’une que de l’autre. Je n’ose imaginer. Enfin tout ça pour dire que ma première approche de Brassens (que je ne me rappelle pas : d’autant que je me souvienne, Brassens a retenti dans la maison, les dimanches matin ensoleillés), n’a pas été celle de beaucoup : les chansons de Brassens que l’on peut décemment faire écouter aux enfants. Les « Cane de Jeanne » et autres « Sabots d’Hélène ». Et pour tout dire, ces chansons, je ne les aime pas. Elles ne sont pas mon Brassens. Celui qui plaît aux « culs bénis » comme il les aurait appelés, à ceux qui ne veulent pas voir sa provocation. (Parce que oui, encore aujourd’hui, Brassens peut choquer. Jetez une oreille à « La Fessée », « Mélanie », et même à « S’faire enculer », pour voir.) Mon Brassens se situe entre le poète et le provocateur. Je n’aime ni l’un ni l’autre de ces termes. Le poète écrivait des odes aux putes et aux gros culs. Le provocateur a écrit l’une des plus belles chansons à un amour perdu, que je chante invariablement tous les 22 septembre. C’est plus complexe que ça (« Gare au gorille », par exemple, est certes une farce paillarde, mais aussi et surtout, un plaidoyer contre la peine de mort qui ne vaut que pour sa dernière phrase), et le réduire à l’un ou à l’autre est un cliché.

Et des clichés, il n’en manque pas sur Brassens. Le plus répandu étant que sa musique importe peu, que le poumpoum de sa guitare n’est qu’un accompagnement, presque superflu, puisque seuls comptent les textes. Il suffit d’essayer de chanter, juste, ses mélodies et de prêter une oreille attentive à la contrebasse de Pierre Nicolas pour voir la complexité de sa musique. Et d’écouter en boucle les adaptations de Moustache dans le sublime et réjouissant « Brassens en jazz ». (Oui, oui. Brassens. En musique. Sans les textes. Un bonheur.) Malheureusement, je n’ai jamais réussi à convaincre les réfractaires avec ces arguments. Parce qu’avoir 30 ans et aimer Brassens n’est pas toujours facile à assumer. En dehors de la musique, jugée barbante et sans intérêt, il y a les textes qui, paradoxalement, restent méconnus. Oui, oui. Un mec dont on ne vante que les textes, mais que les jeunes générations continuent d’ignorer. Parce qu’à leur 10 ans, une prof de musique s’est mise à chanter d’une voix fluette « Pauvre Martin » avant de le massacrer à la flûte, peut-être. En fait, en dehors des gens qui ont eu la chance de vivre en même temps que lui, les seuls fans du monsieur ont été élevés par ces mêmes gens. Brassens, ça se transmet. Ca se partage. Enfin peut-être. Bref, du coup, on taxe Brassens de misogynie alors qu’il n’a fait que célébrer les femmes. On parle de pornographie quand j’y vois de la grâce. Il serait anarchiste, politique, engagé. Je ne sais pas. J’ai lu ou entendu je ne sais plus où que lorsque le public acclamait son « Mort aux vaches, vive l’anarchie ! », il marmonnait dans sa moustache « Les cons, ils ne savent pas ce que c’est… » J’avoue. Je crois que je ne sais pas ce que c’est, l’anarchie. En tout cas, pas si Brassens l’était. Pourquoi l’aurait-il été ? Parce qu’il n’a jamais voté ? Il me semble plutôt qu’il se méfiait de la chose politique, collective et militante, et de toute forme d’engagement. Du « pluriel ne vaut rien à l’homme et sitôt que l’on est plus de quatre, on est une bande de cons » à la « Non-demande au mariage », en passant par le rebattu « Mourir pour des idées ». Est-ce que c’est ça l’anarchie ?

J’ai entendu Joann Sfar dire qu’il avait voulu recréer la mythologie de Brassens. Enfin quelque chose comme ça. Peut-être, finalement, que je retrouverai mon Brassens dans celui de Sfar. Je n’ai pas forcément le même Gainsbourg que lui, mais j’ai apprécié qu’il en livre sa version personnelle. Que penserais-je de son Brassens… Ca m’inquiète et m’intrigue en même temps. Ce côté mythologique, il faut dire que pour le coup, ça me parle un peu. Parce que je n’y connais rien à la mythologie grecque et que les textes que je passe mon temps à redécouvrir, après l’incompréhension enfantine et le rejet adolescent (enfin, faible, le rejet. Un affranchissement plutôt. Histoire d’avoir mon Brassens plutôt que celui de mon père. Un échec, parce que finalement, je crois que c’est le même.) en sont plein. Et aussi parce que sa langue m’est à la fois étrangère et familière. Elle vient d’un autre temps, un temps dont je ne sais pas s’il a vraiment existé. Un temps où les curés font la loi et où les cocus sont légion. Un temps où apercevoir un bout de sein est un moment suffisamment rare pour qu’il soit gracieux. Pour moi, Brassens, dont j’ai à peine partagé l’époque, vivait dans un monde fictif, sans aucune prise avec la réalité, si ce n’est celle de l’émotion et des sentiments qu’il pouvait provoquer. Ceux-là sont intemporels, et je ne m’explique pas que l’on y soit insensible, sous prétexte que l’on trouve l’ensemble vieillot. Je ne sais pas, gueuler sur les flics, reconnaître que les femmes sont sensuelles et sexuelles, être un homme et reconnaître se faire tout p’tit devant sa Püppchen, moi je trouve ça plutôt moderne et touchant.

J’ai entendu Joann Sfar dire qu’il avait voulu recréer la mythologie de Brassens. Enfin quelque chose comme ça. Peut-être, finalement, que je retrouverai mon Brassens dans celui de Sfar. Je n’ai pas forcément le même Gainsbourg que lui, mais j’ai apprécié qu’il en livre sa version personnelle. Que penserais-je de son Brassens… Ca m’inquiète et m’intrigue en même temps. Ce côté mythologique, il faut dire que pour le coup, ça me parle un peu. Parce que je n’y connais rien à la mythologie grecque et que les textes que je passe mon temps à redécouvrir, après l’incompréhension enfantine et le rejet adolescent (enfin, faible, le rejet. Un affranchissement plutôt. Histoire d’avoir mon Brassens plutôt que celui de mon père. Un échec, parce que finalement, je crois que c’est le même.) en sont plein. Et aussi parce que sa langue m’est à la fois étrangère et familière. Elle vient d’un autre temps, un temps dont je ne sais pas s’il a vraiment existé. Un temps où les curés font la loi et où les cocus sont légion. Un temps où apercevoir un bout de sein est un moment suffisamment rare pour qu’il soit gracieux. Pour moi, Brassens, dont j’ai à peine partagé l’époque, vivait dans un monde fictif, sans aucune prise avec la réalité, si ce n’est celle de l’émotion et des sentiments qu’il pouvait provoquer. Ceux-là sont intemporels, et je ne m’explique pas que l’on y soit insensible, sous prétexte que l’on trouve l’ensemble vieillot. Je ne sais pas, gueuler sur les flics, reconnaître que les femmes sont sensuelles et sexuelles, être un homme et reconnaître se faire tout p’tit devant sa Püppchen, moi je trouve ça plutôt moderne et touchant.

Oh ! que je reconnais de nombreux passages “autobiographiques”…Oh qu’il est touchant et subtil d’entendre parler de ce “vieux Georges” de cette façon. Moi qui ai vécu, quelques années auparavant, avec un inconditionnel de Brassens, mon père, Mais aussi avec l’époque de Brassens !!! moi qui aussi ai été intriguée par des paroles que je chantais à 6 ans et que je ne comprenais pas (“enfants voici les boeufs qui passent, cachez vos rouges tabliers !!!”) mais qui chantaient à mon oreille. Certes aujourd’ui, moi jai 60 ans, et l’époque dont il est question, je l’ai vécue au côté d’un Brassens vivant et non virtuel… transmis par la passion de mon Papa… Alors pour cette évocation…où je retrouve tellement mon enfance !! Merci !