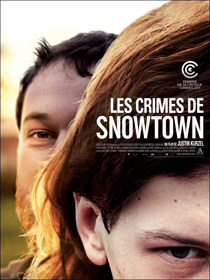

Snowtown, portrait d’un serial killer

Les Crimes de Snowtown, en Australie, a une résonance toute différente d’ici. Comme si sortait en France un film tiré des meurtres de Francis Heaulme. Avec un tel poids sur les épaules, comment faire une oeuvre qui ne soit pas un épisode de Faites entrez l’accusé, comment trouver le regard du cinéaste dans le fait divers… Autant de questions que soulève la première réalisation de Justin Kurzel et la première apparition sur grand écran de Daniel Henshall. Portrait d’un serial killer en diabolique figure salvatrice, par Kurzel et Henshall.

Les Crimes de Snowtown, en Australie, a une résonance toute différente d’ici. Comme si sortait en France un film tiré des meurtres de Francis Heaulme. Avec un tel poids sur les épaules, comment faire une oeuvre qui ne soit pas un épisode de Faites entrez l’accusé, comment trouver le regard du cinéaste dans le fait divers… Autant de questions que soulève la première réalisation de Justin Kurzel et la première apparition sur grand écran de Daniel Henshall. Portrait d’un serial killer en diabolique figure salvatrice, par Kurzel et Henshall.

En quoi avez-vous été influencés par la portée de cette histoire en Australie ?

Justin Kurzel : Nous voulions être le plus authentique possible, et nous voulions absolument éviter d’en faire un film de genre. Il y avait une responsabilité à essayer de faire le film le plus réaliste possible et de ne pas se laisser guider par la violence. Nous nous sommes tenus au point de vue du gamin. Je faisais attention à ne pas porter de jugement sur cette communauté. Nous voulions être fidèles à ce qui s’est passé. C’est pour ça que nous avons filmé dans la région où les événements se sont produits, avec des acteurs non professionnels qui venaient de la région. Il fallait faire un film intègre.

Daniel Henshall : L’histoire était encore sensible là-bas. C’est la pire histoire de serial killer d’Australie. Il nous fallait avoir beaucoup de respect pour ceux qui avaient été touchés par cette histoire, d’une manière ou d’une autre. Nous tenions à ne pas tomber dans le sensationnalisme.

Le film est-il différemment perçu en Australie et dans les autres pays, pour qui l’histoire est inconnue ?

JK : A l’étranger, les spectateurs ont un point de vue très frais sur ce qu’est l’histoire. C’est peut-être un peu plus violent pour ceux qui l’ignorent. D’ailleurs on ne mentionne pas le côté « basé sur une histoire vraie » avant la fin du film. Ca doit être un peu plus choquant. En Australie, on sait ce qu’on va voir, on s’y prépare. En voyageant avec le film dans les festivals, j’ai constaté que l’effet était plus fort sur les spectateurs.

DH : Le film est sorti en Angleterre il y a un mois, et effectivement, je me suis rendu compte que les gens n’ayant pas ces a priori liés à l’histoire voient plus le film comme un objet de cinéma. En Australie, c’est difficile de faire la différence entre le cinéma et la réalité. Ce n’est pas un objet d’art, c’est le récit d’un événement récent de l’histoire australienne. Mais en Angleterre, il y a eu cette « réponse » très rafraîchissante. On nous parlait plus de la forme du film que de son histoire.

JK : Il y a une appréciation plus directe pour le côté artistique du film parce que les gens sont détachés des faits.

Ce qui fait du film une œuvre d’art à part entière, c’est qu’il a un point de vue et qu’il s’y tient. Pourquoi avoir choisi celui-là, celui de Jamie ? Cela rend le personnage de John, le tueur, très ambigu.

JK : C’était le point de vue le plus intéressant. Ce n’est pas juste l’histoire macabre de quatre tueurs qui ont brutalement et violemment assassiné ces gens. Quand j’ai lu le scénario, j’ai vu que c’était l’histoire d’un gamin, dans cette communauté, victime d’abus sexuels. L’idée qu’il est un peu innocent, puisque manipulé, et séduit par cette figure du beau-père, est à la fois fascinante et très humaine. C’est ce que j’ai trouvé surprenant dans l’écriture de Shaun Grant : il a trouvé la manière, dans cette violence, de raconter une histoire humaine. Celle d’une relation père-fils, au milieu de cette histoire de meurtres. L’idée du gamin séduit par le diable, qui marche dans le jardin de l’enfer et qui doit décider s’il embrasse ce chemin ou non. Cette histoire là est passionnante. C’est un point de vue que tout le monde ignorait en Australie. Cette question morale : Jamie est-il un tueur ou une victime ? C’était difficile, intéressant, et pertinent.

JK : C’était le point de vue le plus intéressant. Ce n’est pas juste l’histoire macabre de quatre tueurs qui ont brutalement et violemment assassiné ces gens. Quand j’ai lu le scénario, j’ai vu que c’était l’histoire d’un gamin, dans cette communauté, victime d’abus sexuels. L’idée qu’il est un peu innocent, puisque manipulé, et séduit par cette figure du beau-père, est à la fois fascinante et très humaine. C’est ce que j’ai trouvé surprenant dans l’écriture de Shaun Grant : il a trouvé la manière, dans cette violence, de raconter une histoire humaine. Celle d’une relation père-fils, au milieu de cette histoire de meurtres. L’idée du gamin séduit par le diable, qui marche dans le jardin de l’enfer et qui doit décider s’il embrasse ce chemin ou non. Cette histoire là est passionnante. C’est un point de vue que tout le monde ignorait en Australie. Cette question morale : Jamie est-il un tueur ou une victime ? C’était difficile, intéressant, et pertinent.

DH : Personne n’avait pensé à donner une voix aux gens impliqués dans cette histoire, ni à comprendre ce qui s’était passé avant le livre de Debi Marshall. Elle a été la première à se demander qui étaient ces gens, d’où ils venaient. Et le film essaie vraiment de leur donner une voix dans la conscience australienne. Quand on leur donne une identité, une dimension humaine, on montre leur souffrance, l’absence des systèmes policier et judiciaire. Personne ne s’occupait de ces gens. Alors quand arrive cet homme, il devient un héros, c’est le chevalier qui va affronter le mal. Là, on peut commencer à comprendre.

» Lire la critique des Crimes de Snowtown de Justin Kurzel

C’est très progressif. C’est un type sympa, mais on sent qu’il y a quelque chose de louche chez lui. Et avant la scène de torture, il existe toujours ce doute…

JK : Ce que je tenais absolument à faire, c’était à placer le public dans la situation de cette famille : que l’on puisse comprendre comment ils ont été séduits par John, comment ils lui ont fait confiance. C’était capital pour moi. On ne pouvait pas simplement faire le portrait d’un tueur sanguinaire. C’est ce qui est intéressant dans cette affaire. C’était aussi une pièce importante de la communauté, quelqu’un de respecté. Il était même vu comme un prédicateur. Il va à l’encontre de tous les clichés du serial killer. Et c’est la manière dont, progressivement, on le découvre qui est intéressante. Jamie le prend pour une figure paternelle. Pour moi c’est la tragédie de l’histoire. Et cela se sent dans les réactions du public. Quand il arrive comme un shérif, le public a ce sentiment de soulagement. Il s’occupe de cette famille, de ces enfants. Il leur fait à manger…

DH : Oui, il joue avec eux…

JK : …mais au fond, c’est un psychopathe.

Comment avez-vous abordé ce rôle très complexe, notamment, par rapport à ce qu’il représente en Australie ?

DH : Justin a levé rapidement mes craintes quand j’ai vu cet attachement à donner une dimension humaine et authentique à cette histoire. Je viens d’un endroit très différent de celui où se sont passés les faits. Donc Justin m’a demandé de vivre là-bas pendant trois mois. Pour comprendre comment les gens vivent. Bien sûr, j’avais fait mes propres recherches, j’avais mes propres idées, mais plus je connaissais ces gens, plus Justin m’en demandais, plus il me poussait, et plus j’oubliais mes a priori. C’était avant tout une histoire humaine, et ce n’est pas avant la scène de torture qu’on voit la violence du film. Jusque-là, c’est davantage un drame psychologique. Une fois le casting arrêté, nous avons passé un mois ensemble, les quatre ou cinq personnages principaux. Ce qui fait qu’au moment de démarrer le tournage, c’était très naturel. Le casting a été très important. Ce n’étaient pas des acteurs. Donc ils réagissaient de manière très naturelle, pas de façon préméditée ou réfléchie. On a donc compris très vite ce qui fonctionnerait et ce qui ne fonctionnerait pas. Et puis, tout se fait petit à petit. Au départ, John leur offre la sécurité et la protection. C’est difficile de dire non à ça.

A propos de cette scène de torture, elle incarne à la fois la dualité du personnage, et celle du film. D’un côté, il y a la manière dont vous abordez l’agression sexuelle, très pudiquement mais en même temps de manière très claire. Et puis, cette scène de torture, très explicite et presque insupportable.

JK : On montre le point de vue de Jamie, et c’est une scène clé. Il fallait aller aussi loin, pour montrer l’effet qu’elle a sur Jamie. Ca devait être très dur et très choquant. La question est de savoir jusqu’où on pouvait aller dans cette salle de bains avec ce gamin. Même si c’était brutal, c’était fidèle à l’initiation que John veut donner à Jamie. C’était une scène délicate : combien de temps, quelle dose de mansuétude… Mais je voulais qu’on soit face à l’horreur. C’était très important. Tant que c’était en cohérence avec le point de vue de Jamie… On arrive à ce moment où le public veut sortir de la salle, c’est le moment où Jamie veut que tout s’arrête. Quand on supplie pour que ça s’arrête, c’est ce que fait Jamie. Les émotions sont très présentes et très importantes dans cette scène. Trop longue ou trop courte, et on passait à côté. Certains pensent toujours que c’est trop et sortent. Mais d’autres sont entrés dans l’histoire et trouvent ce moment fascinant et très fort. C’est subjectif, mais ce qui est sûr, c’est que cette scène nous place du point de vue de ce gamin, qui assiste à quelque chose d’insupportable. Je voulais que cette violence choque, parce que c’est choquant. Je ne voulais surtout pas que cela ressemble à un film de genre, où à des scènes déjà vues que l’on peut oublier. Ce que je montre s’est passé, et c’est absolument horrible. Je voulais amener le public à ce stade, à cette expérience de cinéma. Tout comme on rit ou on pleure du fond du cœur, je voulais livrer cette expérience viscérale.

Avant et après cette scène, les meurtres ne sont pas montrés…

JK : Oui, cette scène a toujours été au cœur du scénario. Le reste est suggéré. D’ailleurs dans cette scène de torture, il n’y a finalement qu’une image explicite, c’est celle des ongles. Mais comparé à d’autres films, ce n’est rien ! Les gens s’imaginent qu’il y a beaucoup plus de violence qu’il n’y en a en réalité dans ce film. C’est le résidu de cette scène, qui infiltre toute la suite du film. Cela doit beaucoup à l’authenticité, au côté viscéral de cette scène. Pour moi, le reste du film tient du rêve. C’est le cauchemar de Jamie. Il est dans l’enfer de Dante et il s’essaie désespérément de s’en sortir. Mais le diable est juste à ses côtés, le tient par les épaules, et ne le laisse pas partir. Dans cette scène, on est en enfer avec lui. Et le résidu de ça est très important pour la tension du reste du film. Le dernier tiers du film est un cauchemar. Et cela se sent. C’est un tournant, on est moins dans l’observation, moins dans le commentaire. On est dans un purgatoire. Et à la fin du film, on se demande s’il va choisir le salut ou la damnation.

JK : Oui, cette scène a toujours été au cœur du scénario. Le reste est suggéré. D’ailleurs dans cette scène de torture, il n’y a finalement qu’une image explicite, c’est celle des ongles. Mais comparé à d’autres films, ce n’est rien ! Les gens s’imaginent qu’il y a beaucoup plus de violence qu’il n’y en a en réalité dans ce film. C’est le résidu de cette scène, qui infiltre toute la suite du film. Cela doit beaucoup à l’authenticité, au côté viscéral de cette scène. Pour moi, le reste du film tient du rêve. C’est le cauchemar de Jamie. Il est dans l’enfer de Dante et il s’essaie désespérément de s’en sortir. Mais le diable est juste à ses côtés, le tient par les épaules, et ne le laisse pas partir. Dans cette scène, on est en enfer avec lui. Et le résidu de ça est très important pour la tension du reste du film. Le dernier tiers du film est un cauchemar. Et cela se sent. C’est un tournant, on est moins dans l’observation, moins dans le commentaire. On est dans un purgatoire. Et à la fin du film, on se demande s’il va choisir le salut ou la damnation.

Les Crimes de Snowtown (Snowtown), de Justin Kurzel, avec Daniel Henshall, Lucas Pittaway, Louise Harris. Australie, 2011. Sortie le 28 décembre 2011.