Paolo Moretti, le nouveau délégué général, a dit dans la presse en ouverture de ce festival que la Quinzaine des réalisateurs, bien que construite en opposition à la sélection officielle, avait aujourd’hui surtout vocation à être complémentaire et dans un dialogue avec elle. Et c’est étonnant de voir à quel point c’est le cas dans cette première semaine.

Paolo Moretti, le nouveau délégué général, a dit dans la presse en ouverture de ce festival que la Quinzaine des réalisateurs, bien que construite en opposition à la sélection officielle, avait aujourd’hui surtout vocation à être complémentaire et dans un dialogue avec elle. Et c’est étonnant de voir à quel point c’est le cas dans cette première semaine.

Mercredi, côté Quinzaine, Jean Dujardin se saisit d’un caméscope dans Le Daim de Quentin Dupieux et filme. La montagne environnante, mais aussi et surtout son reflet dans le miroir, dialoguant avec son blouson 100 % daim. Lui qui a tout lâché se réinvente dans la vallée d’Aspe. Auprès de la serveuse du bar du patelin, il se dit cinéaste. Ca tombe bien, elle est monteuse pour son plaisir. Par exemple, elle a remonté Pulp Fiction à l’endroit (c’est naze). Puis Georges essaie de se convaincre lui-même : « Un mec qui filme, c’est un mec qui fait des films. » Sauf qu’il n’a aucune idée de ce qu’est le cinéma. Il n’y a que Denise pour voir dans les premiers rushs un potentiel, et un sujet. Le blouson, c’est celui qu’on porte tous, celui dans lequel on se cache, tente-t-elle. Mais Georges n’y connaît rien, ne comprend pas tellement le cinéma, simplement il s’en sert. Un moyen et non une fin.

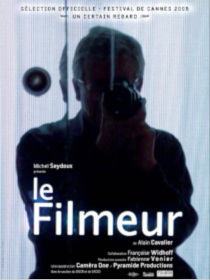

Jeudi, côté sélection officielle, Alain Cavalier filme son reflet dans un ascenseur et commente son travail avec Emmanuèle Bernheim. Il prépare le film qui sera l’adaptation du livre de la romancière, Tout s’est bien passé, dans lequel elle doit aider son père, victime d’un AVC, à mourir. Alain Cavalier filme tout. Ses rencontres avec Emmanuèle Bernheim, ses installations de légumes qui pourrissent comme évocation de la mort, qui angoisse tant le réalisateur que son film s’appelle Etre vivant et le savoir, mais aussi un pigeon. Puis un pigeon regardant les images dudit pigeon sur un écran d’ordinateur. C’est étrange, déstabilisant, toujours à la frontière de la grâce et du ridicule. Et comme, chez Cavalier, c’est la grâce qui l’emporte, on se dit que oui, « un mec qui filme, c’est un mec qui fait des films ». D’ailleurs, le cinéaste a signé un film s’intitulant Le Filmeur. C’est son état. Cavalier est cinéaste dans tout ce qu’il fait. Le cinéma comme une fin.

Jeudi, côté sélection officielle, Alain Cavalier filme son reflet dans un ascenseur et commente son travail avec Emmanuèle Bernheim. Il prépare le film qui sera l’adaptation du livre de la romancière, Tout s’est bien passé, dans lequel elle doit aider son père, victime d’un AVC, à mourir. Alain Cavalier filme tout. Ses rencontres avec Emmanuèle Bernheim, ses installations de légumes qui pourrissent comme évocation de la mort, qui angoisse tant le réalisateur que son film s’appelle Etre vivant et le savoir, mais aussi un pigeon. Puis un pigeon regardant les images dudit pigeon sur un écran d’ordinateur. C’est étrange, déstabilisant, toujours à la frontière de la grâce et du ridicule. Et comme, chez Cavalier, c’est la grâce qui l’emporte, on se dit que oui, « un mec qui filme, c’est un mec qui fait des films ». D’ailleurs, le cinéaste a signé un film s’intitulant Le Filmeur. C’est son état. Cavalier est cinéaste dans tout ce qu’il fait. Le cinéma comme une fin.

Autre collision entre la Quinzaine et l’officielle, jeudi toujours. Le matin, côté Quinzaine, le documentariste Lech Kowalski présente On va tout péter. Il a suivi la lutte des métallos de GM&S à La Souterraine, dans la Creuse, pour la survie de leur usine, condamnée à suivre les soubresauts de ses donneurs d’ordre, Renault et PSA. Film confus d’un conflit social vu par un Américain, On va tout péter révèle pourtant des scènes savoureuses, d’ouvriers qui discutent pêche à la carpe avec les CRS, et surtout montrant leur détermination, leur volonté de poursuivre le combat ensemble, à 277. Une entreprise collective quoi qu’il arrive, qui fera dire à l’un des ouvriers que, même si tout n’a pas été gagné, « ça a quand même été une belle lutte ». Et quand on voit débarquer dans le théâtre Croisette cette bande de joyeux métallos alors que défile le générique, on se dit ça aussi. Ils n’ont peut-être pas tout gagné. Mais ils l’ont fait ensemble, toujours, jusqu’au bout.

Autre collision entre la Quinzaine et l’officielle, jeudi toujours. Le matin, côté Quinzaine, le documentariste Lech Kowalski présente On va tout péter. Il a suivi la lutte des métallos de GM&S à La Souterraine, dans la Creuse, pour la survie de leur usine, condamnée à suivre les soubresauts de ses donneurs d’ordre, Renault et PSA. Film confus d’un conflit social vu par un Américain, On va tout péter révèle pourtant des scènes savoureuses, d’ouvriers qui discutent pêche à la carpe avec les CRS, et surtout montrant leur détermination, leur volonté de poursuivre le combat ensemble, à 277. Une entreprise collective quoi qu’il arrive, qui fera dire à l’un des ouvriers que, même si tout n’a pas été gagné, « ça a quand même été une belle lutte ». Et quand on voit débarquer dans le théâtre Croisette cette bande de joyeux métallos alors que défile le générique, on se dit ça aussi. Ils n’ont peut-être pas tout gagné. Mais ils l’ont fait ensemble, toujours, jusqu’au bout.

Le même jour, Ken Loach montait les marches avec Sorry We Missed You. L’histoire d’une famille qui croit aux mirages de l’ubérisation. Elle, Abby, est aide à domicile en contrat zéro heure, un contrat étrange qui oblige le travailleur à être disponible mais à qui on ne garantit pas d’heures de travail. Et évidemment, il n’est payé que pour les heures effectivement travaillées, sans prise en charge des transports (et du temps passé) entre les patients, l’obligeant à faire des journées de 7h à 21h. « Où est passée la journée de 8h ? », dit une malade à son aide soignante, alors qu’elle lui raconte la grève des mineurs de 1984 – haut moment de lutte sociale, de solidarité, surtout. Ricky, lui, vend tout ce qu’il a (la voiture de sa femme), pour acheter un camion de livraison et devenir chauffeur à son compte. Mais soumis aux diktats de son donneur d’ordre – comme le sont les métallos de GM&S -, aux cadences imposées par son scanner de codes-barres qui l’obligent à pisser dans une bouteille faute d’avoir le temps de faire une pause. Le couple – et plus généralement la famille – se trouve pris dans une spirale de dettes, où chaque jour de travail manqué est autant d’amendes, de sanctions, d’argent perdu. Ken Loach faisait, dans les années 1980, des films sur la lutte sociale comme une lutte collective. Aujourd’hui, il filme des gens seuls, individualisés, en concurrence les uns des autres. Et donc incapables de se défendre, démunis face à un système qui n’est même plus humain. L’évolution de son cinéma se résume à ça : sans collectif, il n’y a pas de lutte possible.

Le même jour, Ken Loach montait les marches avec Sorry We Missed You. L’histoire d’une famille qui croit aux mirages de l’ubérisation. Elle, Abby, est aide à domicile en contrat zéro heure, un contrat étrange qui oblige le travailleur à être disponible mais à qui on ne garantit pas d’heures de travail. Et évidemment, il n’est payé que pour les heures effectivement travaillées, sans prise en charge des transports (et du temps passé) entre les patients, l’obligeant à faire des journées de 7h à 21h. « Où est passée la journée de 8h ? », dit une malade à son aide soignante, alors qu’elle lui raconte la grève des mineurs de 1984 – haut moment de lutte sociale, de solidarité, surtout. Ricky, lui, vend tout ce qu’il a (la voiture de sa femme), pour acheter un camion de livraison et devenir chauffeur à son compte. Mais soumis aux diktats de son donneur d’ordre – comme le sont les métallos de GM&S -, aux cadences imposées par son scanner de codes-barres qui l’obligent à pisser dans une bouteille faute d’avoir le temps de faire une pause. Le couple – et plus généralement la famille – se trouve pris dans une spirale de dettes, où chaque jour de travail manqué est autant d’amendes, de sanctions, d’argent perdu. Ken Loach faisait, dans les années 1980, des films sur la lutte sociale comme une lutte collective. Aujourd’hui, il filme des gens seuls, individualisés, en concurrence les uns des autres. Et donc incapables de se défendre, démunis face à un système qui n’est même plus humain. L’évolution de son cinéma se résume à ça : sans collectif, il n’y a pas de lutte possible.