Tolly Devlin. 14 ans. Son territoire, la rue. Son quotidien, échapper aux flics et dépouiller les ivrognes. Tolly est un voleur à la petite semaine. Un soir, à l’abri des regards au fond d’une impasse, il est témoin d’une rixe : sur un mur, il voit se dessiner les ombres de quatre hommes assenant de coups un cinquième larron. Le gamin réalise, trop tard, qu’il vient d’assister au meurtre de son père. A partir de ce jour, Tolly ne vivra que pour une seule chose : assouvir sa vengeance. Et il se montrera patient… très patient.

Tolly Devlin. 14 ans. Son territoire, la rue. Son quotidien, échapper aux flics et dépouiller les ivrognes. Tolly est un voleur à la petite semaine. Un soir, à l’abri des regards au fond d’une impasse, il est témoin d’une rixe : sur un mur, il voit se dessiner les ombres de quatre hommes assenant de coups un cinquième larron. Le gamin réalise, trop tard, qu’il vient d’assister au meurtre de son père. A partir de ce jour, Tolly ne vivra que pour une seule chose : assouvir sa vengeance. Et il se montrera patient… très patient.

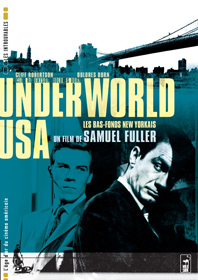

Un crime, un gamin, un destin, une vengeance… L’amorce est somme toute assez banale pour ce film de 1961 signé Samuel Fuller et édité ici dans la collection Les Introuvables par les éternels fouineurs de WildSide. Une banalité que Fuller parvient pourtant à sublimer et à faire voler en éclat grâce à une mise en scène de toute beauté, inventive, incisive et nerveuse. Underworld USA est le film d’un homme en colère. A travers le désir absolu de vengeance de son personnage principal – incarné par un Cliff Robertson impeccable (mais si voyons ! C’est oncle Parker dans Spiderman I et II de Sam Raimi) –, le réalisateur pose un regard plein de rage sur une Amérique à la dérive, sur son tissu social qui se délite et ses institutions paralysées, tenues en laisse par des crapules toutes-puissantes. Une Amérique à l’image de ce Tolly Devlin, devenu grand et prêt à tout pour arriver à ses fins, manipulant les mafieux comme les flics. Glanant quelques confidences sur l’oreiller auprès de la belle Cuddles (Dolores Dorn), dont il ignore froidement les avances. Il n’y a chez lui aucune conscience de l’autre. Aucune vision collective. Aucune intention de débarrasser son pays de la corruption et du crime. Il agit seul et pour ses seuls intérêts. A travers lui, tel le journaliste spécialisé dans les affaires criminelles qu’il était dans sa jeunesse, Samuel Fuller fustige cette Amérique du début des années 1960, où la drogue se vend à la sortie des écoles et des campus, où les truands font faire le trottoir à des gamines, où la police ferme les yeux en échange de quelques contreparties financières. Il dresse d’ailleurs de façon très claire, quasi didactique, le portrait de cette société dégénérée à travers la bouche de l’un de ses personnages, Driscoll (Larry Gates), le chef de la commission chargée de la lutte contre le crime organisé :

“Les patrons des syndicats dirigent les opérations comme les généraux, leurs divisions. Et au-dessus de tout ça, les gros bonnets, les patrons de la pègre. Chaque patron a sa branche. Gela, la drogue. Gunther, les syndicats. Smith, la prostitution. Ils ont des couvertures, paient leurs impôts, présentent bien. Au-dessus d’eux, nous avons Earl Connors. Leur patron. Habile, chaleureux, charitable et bestial. Il arbitre les conflits entre patrons. Il dirige au niveau national et contrôle le siège à National Projects (…). Une façade honorable qui dissimule d’autres activités (…). La plus forte hausse de crime, c’est la drogue chez les jeunes et la prostitution chez les écolières. Ils prennent des cafés comme couvertures. La pègre recrute les jeunes de ce pays.”

Une pyramide sociale qui, selon Fuller, à moins d’une réaction politique forte, n’a pas de raisons de s’écrouler :

[Earl Connors (Robert Ernhardt), le boss de la pègre :] “Il y a au moins 13 millions de gosses de 10 à 15 ans dans ce pays. Une seringue n’a pas de conscience. (…) Il y aura toujours des gens comme Driscoll et des gens comme nous. Tant qu’on ne met rien par écrit, qu’on a National Projects, des activités légales pour payer nos impôts, qu’on fait des dons et qu’on organise des kermesses, on gagnera la guerre, comme toujours.”

On retrouve dans Underworld USA les grands thèmes qui alimenteront quelques années plus tard Casino et Les Affranchis de Scorsese ou, bien sûr, la trilogie siciliano-new-yorkaise de Coppola. Tout est là. L’écrivain James Ellroy, en disciple scrupuleux, ira jusqu’à donner le titre du film à l’un de ses romans.

Pour rendre compte de cette violence, Fuller ne laisse rien au hasard, insufflant à son film une force de suggestion formidable. Les cadres sont millimétrés, les gros plans scrutent les visages et leurs émotions. Le jeu d’ombres et de lumières nous ramène aux plus belles heures de l’expressionnisme allemand d’un Murnau ou d’un Fritz Lang. La caméra est en mouvement perpétuel, animée d’une agitation tourmentée, fiévreuse. Fuller fait fi de la censure grâce à un montage elliptique, des jump-cuts et une utilisation du hors-champ absolument géniale, insinuant ainsi à l’écran cette brutalité que ses contemporains refusent de voir ou de montrer. Il y a notamment cette séquence terrible pendant laquelle Gus (Richard Rust), l’homme de main aux lunettes noires, poursuit en voiture une petite fille sur son vélo. Avec un rythme de plus en plus haletant, Fuller alterne les plans sur les roues tantôt du vélo, tantôt de la voiture, pour finir sur le cri d’une mère effrayée qui assiste à la scène, impuissante. Nous sommes en 1961 et Fuller filme le meurtre d’un enfant. Ajoutons à cela une femme battue, un homme brûlé vif dans sa voiture, une huile de la police trempée jusqu’au cou qui se fait sauter le caisson pour échapper à l’enquête : le cinéaste ne nous épargne rien. Le tout saupoudré d’un humour sarcastique inimitable. Comme demander gentiment du feu pour allumer une cigarette après l’avoir mis à une voiture. Ou cacher de la drogue dans des boîtes de cartouches de revolver dans un magasin de sport avec, inscrit en arrière-plan : “Clean sports make a clean America.” Fuller est amer. Mais comme nous l’explique Noël Simsolo dans un entretien proposé en bonus du DVD, “[Samuel Fuller] est pessimiste parce qu’il espère que ça peut changer”, contrairement à l’optimiste qui n’attend rien puisque, pour lui, tout va bien.

Pour rendre compte de cette violence, Fuller ne laisse rien au hasard, insufflant à son film une force de suggestion formidable. Les cadres sont millimétrés, les gros plans scrutent les visages et leurs émotions. Le jeu d’ombres et de lumières nous ramène aux plus belles heures de l’expressionnisme allemand d’un Murnau ou d’un Fritz Lang. La caméra est en mouvement perpétuel, animée d’une agitation tourmentée, fiévreuse. Fuller fait fi de la censure grâce à un montage elliptique, des jump-cuts et une utilisation du hors-champ absolument géniale, insinuant ainsi à l’écran cette brutalité que ses contemporains refusent de voir ou de montrer. Il y a notamment cette séquence terrible pendant laquelle Gus (Richard Rust), l’homme de main aux lunettes noires, poursuit en voiture une petite fille sur son vélo. Avec un rythme de plus en plus haletant, Fuller alterne les plans sur les roues tantôt du vélo, tantôt de la voiture, pour finir sur le cri d’une mère effrayée qui assiste à la scène, impuissante. Nous sommes en 1961 et Fuller filme le meurtre d’un enfant. Ajoutons à cela une femme battue, un homme brûlé vif dans sa voiture, une huile de la police trempée jusqu’au cou qui se fait sauter le caisson pour échapper à l’enquête : le cinéaste ne nous épargne rien. Le tout saupoudré d’un humour sarcastique inimitable. Comme demander gentiment du feu pour allumer une cigarette après l’avoir mis à une voiture. Ou cacher de la drogue dans des boîtes de cartouches de revolver dans un magasin de sport avec, inscrit en arrière-plan : “Clean sports make a clean America.” Fuller est amer. Mais comme nous l’explique Noël Simsolo dans un entretien proposé en bonus du DVD, “[Samuel Fuller] est pessimiste parce qu’il espère que ça peut changer”, contrairement à l’optimiste qui n’attend rien puisque, pour lui, tout va bien.

Underworld USA est un film plein d’audace, tant dans la réalisation que dans le discours, nourri par une réflexion étonnamment lucide et moderne sur les rouages d’un système et d’un modèle de société qui n’a finalement pas vraiment changé. Et enfin, Underworld USA résonne comme la parfaite définition de ce qu’est le cinéma pour Samuel Fuller. Une définition que le réalisateur offrira quatre ans plus tard à la caméra de Jean-Luc Godard dans son Pierrot le fou où Fuller interprète son propre rôle :

“C’est comme une bataille. L’amour, la haine, l’action, la violence et la mort. En un seul mot, c’est l’émotion.”

Underworld USA de Samuel Fuller avec Cliff Robertson, Dolores Dorn, Beatrice Kay, Larry Gates, Richard Rust… Etats-Unis, 1961. Sortie en DVD le 3 octobre 2012.