Blanche ou dorée, diurne ou nocturne, naturelle ou électrique, la lumière emplit l’espace et étouffe les sons ; sous elle les personnages se figent en plein geste, tête levée, bouche ouverte, et l’histoire est interrompue. Pourtant les détails de Hopper permettent encore au spectateur de la comprendre et le poussent à chercher, en vain, les indices d’une suite… Si Hitchcock, qui s’est beaucoup inspiré de Hopper, veille à donner un dénouement à ses films, le peintre nous impose quant à lui une éternité d’interrogations floues, baignées de lumière pleine et d’un doux bonheur vague flottant étrangement sur un malaise sans nom.

Une maison de bois blanc au toit d’ardoise noire, faite d’un imposant corps carré et d’un donjon d’angle qui se dresse contre le ciel pâle, entourée au sol par les petites pattes d’une colonnade blanche soutenant le balcon à balustres du premier étage. Son toit mansardé se galbe à la naissance et s’incurve à mi-hauteur, luisant de blancheur dans le creux où joue la lumière, achevé à sa base par la ligne irrégulière d’une ancienne gouttière de zinc dont les angles font des saillies inquiétantes aux arêtes du bâtiment. Des fenêtres cathédrale percent la façade, quatre par étage, dessinées de guingois, ourlées de volutes de pierre comme de grotesques longs cils, leurs stores pâles ouverts ou fermés comme les yeux rieurs d’une folle créature de conte gothique ; pourtant la bâtisse est trop massive, trop simple dans ses matériaux, trop sereine dans la lumière pour être tout à fait magique, ou tout à fait déserte. Entre elle et nous, la ligne rouge et coupante d’une voie ferrée semble quant à elle évidemment assez nette pour ne pas être abandonnée. Un train pourrait y circuler bientôt. Mais quand ? La lumière emplit le ciel d’une clarté diffuse, sourde et sans source, dont la douceur gomme l’heure. Elle caresse et jaunit les murs, se repose sur les carreaux et joue sur la fine colonnade, parant la structure d’ombres enveloppantes d’un vert glauque où transparaissent l’usure et la corde du vieux bois ; elle se glisse sous les rails et sculpte les reliefs des traverses. On peut seulement attendre.

Une maison de bois blanc au toit d’ardoise noire, faite d’un imposant corps carré et d’un donjon d’angle qui se dresse contre le ciel pâle, entourée au sol par les petites pattes d’une colonnade blanche soutenant le balcon à balustres du premier étage. Son toit mansardé se galbe à la naissance et s’incurve à mi-hauteur, luisant de blancheur dans le creux où joue la lumière, achevé à sa base par la ligne irrégulière d’une ancienne gouttière de zinc dont les angles font des saillies inquiétantes aux arêtes du bâtiment. Des fenêtres cathédrale percent la façade, quatre par étage, dessinées de guingois, ourlées de volutes de pierre comme de grotesques longs cils, leurs stores pâles ouverts ou fermés comme les yeux rieurs d’une folle créature de conte gothique ; pourtant la bâtisse est trop massive, trop simple dans ses matériaux, trop sereine dans la lumière pour être tout à fait magique, ou tout à fait déserte. Entre elle et nous, la ligne rouge et coupante d’une voie ferrée semble quant à elle évidemment assez nette pour ne pas être abandonnée. Un train pourrait y circuler bientôt. Mais quand ? La lumière emplit le ciel d’une clarté diffuse, sourde et sans source, dont la douceur gomme l’heure. Elle caresse et jaunit les murs, se repose sur les carreaux et joue sur la fine colonnade, parant la structure d’ombres enveloppantes d’un vert glauque où transparaissent l’usure et la corde du vieux bois ; elle se glisse sous les rails et sculpte les reliefs des traverses. On peut seulement attendre.

Trois pompes à essence rouges, à têtes rondes et luminescentes, rutilantes comme des pommes bien lavées sous l’éclairage jaune émanant d’une petite cabane de bois blanc. Entourant la station, une route grise fait un coude le long d’une forêt remplie d’ombres, puis part se perdre entre les arbres. Au-dessus des cimes foncées, le ciel est d’un bleu virant à l’encre qui termine de flamboyer au loin ; la nuit est proche. Un homme est penché sur l’une des pompes. Il porte un gilet moutarde, une chemise blanche, un pantalon sombre, une cravate noire. Son visage est presque caché et son geste est figé, comme la nuit qui tombe si lentement. C’est certainement le propriétaire de l’endroit, mais il est difficile de déterminer précisément ce qu’il fait ; en face, la petite cabane chaude aux grands yeux dorés paraît plus vivante que lui.

Trois pompes à essence rouges, à têtes rondes et luminescentes, rutilantes comme des pommes bien lavées sous l’éclairage jaune émanant d’une petite cabane de bois blanc. Entourant la station, une route grise fait un coude le long d’une forêt remplie d’ombres, puis part se perdre entre les arbres. Au-dessus des cimes foncées, le ciel est d’un bleu virant à l’encre qui termine de flamboyer au loin ; la nuit est proche. Un homme est penché sur l’une des pompes. Il porte un gilet moutarde, une chemise blanche, un pantalon sombre, une cravate noire. Son visage est presque caché et son geste est figé, comme la nuit qui tombe si lentement. C’est certainement le propriétaire de l’endroit, mais il est difficile de déterminer précisément ce qu’il fait ; en face, la petite cabane chaude aux grands yeux dorés paraît plus vivante que lui.

« Peut-être ne suis-je pas très humain, disait Hopper. Mon désir consistait à peindre la lumière du soleil sur le mur d’une maison. » Comme dans House by the Railroad (1925) et Gas (1940), la lumière du peintre emplit l’espace de velours et de calme, avec une telle rondeur et une telle plénitude qu’aucune autre vie ne peut y prendre beaucoup de place. Selon les œuvres, elle est nocturne, diurne, naturelle, au gaz, électrique ; elle tranche en blanc l’air frais du matin ou s’attarde en doré sur les silhouettes du soir, elle réchauffe une grange brune ou refroidit la silhouette d’une jeune femme presque pétrifiée ; elle s’infiltre ou pénètre à flots silencieux, neuve ou vieillie par des fumes industrielles ; elle entre, sort, opère la coupure entre l’intérieur et l’extérieur ; elle dessine le cadre de la scène au-delà duquel rien ne se passe ; elle devient parfois personnage principal, seule sur le seuil d’une porte ouverte (Rooms by the Sea, 1951).

Room in New York, 1932 : un couple passe une soirée à la maison, dans le salon vert de leur petit appartement. L’homme est assis sur un fauteuil, toujours vêtu de son habit de travail, il lit le journal. La femme a passé une robe rouge et s’est assise au piano, lui tournant le dos. Au premier plan apparaît le cadre de la fenêtre, la pierre de la façade, l’obscurité de l’extérieur contre l’éclairage de l’appartement.

Room in New York, 1932 : un couple passe une soirée à la maison, dans le salon vert de leur petit appartement. L’homme est assis sur un fauteuil, toujours vêtu de son habit de travail, il lit le journal. La femme a passé une robe rouge et s’est assise au piano, lui tournant le dos. Au premier plan apparaît le cadre de la fenêtre, la pierre de la façade, l’obscurité de l’extérieur contre l’éclairage de l’appartement.

La scène est ainsi définie, l’objet d’intérêt nous est indiscrètement livré ; le regard du passant peut s’inviter sans retenue dans cette intimité, en voyeur naturel et tranquille, attiré et conforté par un clair-obscur qui change la vie en unité de sens plus saisissable que compréhensible, livrant un contexte familier fait d’impressions douces et floues dont les détails ne se précisent que vaguement dans l’imaginaire de l’observateur. Les « psychogrammes » de Hopper reposent sur cette instantanéité, la sensation née d’un fragment de psychologie traduite en une seule image, cette dernière livrant à peine plus après une longue étude qu’au premier regard et au premier ressenti.

Du voyeurisme de Hopper, Hitchcock s’est inspiré (en même temps que de son esthétique, la maison de Psychose ressemblant fortement à celle de House by the Railroad) avec toutefois la contrainte de lui donner une durée limitée, liée à l’ancrage du format cinématographique dans la progression temporelle.

“- Lars Thorwald is no more a murderer than I am.

“- Lars Thorwald is no more a murderer than I am.

- You mean to say you can explain everything that’s going on over there ?

- No, and neither can you. That’s a secret private world you’re looking into out there. People do a lot of things in private they couldn’t possibly explain in public.”

(“- Lars Thorwald n’est pas plus meurtrier que moi.

- Tu veux dire que tu peux expliquer tout ce que j’ai vu par la fenêtre et ce qu’il se passe chez le voisin ?

- Non, mais toi non plus. C’est une vie privée secrète que tu as observée de ta fenêtre. La plupart des gens font un tas de choses en privé qu’ils ne pourraient pas expliquer en public.”)

Tom Doyle à L. B. Jefferies, Fenêtre sur cour, Alfred Hitchcock, 1954.

Dans Fenêtre sur cour, dont le scénario repose sur la séparation entre intérieur et extérieur constamment franchie du regard par un « voyeur » sans vergogne, les individus observés – la danseuse Miss Torso, la triste Miss Lonelyhearts, l’étrange couple Thorwald – vivent dans des tableaux, chacun le sien, encadrés par les fenêtres à travers lesquelles Jefferies se laisse aller à regarder. Le suspense et l’ambiance du film reposent évidemment sur les questions que posent ces tableaux, auxquelles Hitchcock apporte des réponses suggérées (l’image finale de Miss Torso embrassant un gringalet) ou définitives (le récit de ce qui s’est passé chez les Thorwald). Si la peinture de Hopper est tout aussi narrative qu’un film, l’artiste est libre en revanche de ne jamais mettre un terme à l’attente et de laisser son public ressentir l’origine et peut-être la suite du conte dont il nous livre un fragment.

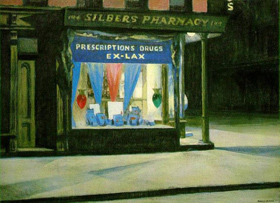

Drug Store, 1927 : une vitrine illuminée dans la nuit, à un coin de rue, décorée de présentoirs et de festons rouges et bleus et de jarres transparentes pleines de liquides colorés qui doivent être des potions de pharmacie, si l’on en croit l’enseigne noire aux lettres d’or surplombant la devanture. Au pied de la boutique, un coin de trottoir nu, d’un gris vert sous l’éclairage de la rue. A sa gauche, une porte de bois fermée, au visage à demi coupé par les montants de l’embrasure. A sa droite, une rue transversale qui disparaît dans la nuit. Il doit rester quelqu’un dans cette pharmacie, puisque la lumière est encore allumée. Il doit y avoir une raison pour que quelqu’un – le peintre, le spectateur, un guetteur inconnu – veuille s’attarder dans cette rue vide et sombre à l’observer avec tant d’insistance. Il peut y avoir une présence cachée dans les ombres de cette porte. Peut-être qu’un événement se prépare ; la nuit se tient immobile, silencieuse et les protagonistes, dans le champ ou hors champ, se taisent et se tiennent cachés, attendant leur heure.

Drug Store, 1927 : une vitrine illuminée dans la nuit, à un coin de rue, décorée de présentoirs et de festons rouges et bleus et de jarres transparentes pleines de liquides colorés qui doivent être des potions de pharmacie, si l’on en croit l’enseigne noire aux lettres d’or surplombant la devanture. Au pied de la boutique, un coin de trottoir nu, d’un gris vert sous l’éclairage de la rue. A sa gauche, une porte de bois fermée, au visage à demi coupé par les montants de l’embrasure. A sa droite, une rue transversale qui disparaît dans la nuit. Il doit rester quelqu’un dans cette pharmacie, puisque la lumière est encore allumée. Il doit y avoir une raison pour que quelqu’un – le peintre, le spectateur, un guetteur inconnu – veuille s’attarder dans cette rue vide et sombre à l’observer avec tant d’insistance. Il peut y avoir une présence cachée dans les ombres de cette porte. Peut-être qu’un événement se prépare ; la nuit se tient immobile, silencieuse et les protagonistes, dans le champ ou hors champ, se taisent et se tiennent cachés, attendant leur heure.

Le trait de Hopper confère ainsi moins la vie que l’attente ou la fixation. Tout au plus permet-il d’imaginer des changements de scène sans transition, des gestes saccadés de Playmobil dans leur petit village rutilant, dont la matière est fournie par les détails « clichés » présents dans les tableaux : un couple de la classe moyenne, une secrétaire et son patron, un phare sur une côte déserte, une rue de New York. Cette relative immobilité tient à plusieurs éléments : à la plénitude de la lumière, dont provient la profondeur de silence, mais aussi au caractère approximatif et parfois faux du dessin de Hopper qui peine à faire remuer les arbres, même en plein vent, ou à faire avancer un train pourtant lancé sur ses rails.

L’effet général n’est cependant pas seulement celui d’un arrêt sur image, mais celui d’une profonde nostalgie. Il semble souvent que les choses aient duré trop longtemps et que l’on se soit attardé jusqu’à un point de non-retour, de façon légère (la demoiselle de City Girl, pétrifiée comme la colonne sur laquelle elle s’appuie), objective (Night at the Office, où les employés restent au bureau très tard), ou inexplicable et profonde (la femme seule et pensive sous la petite lampe du cinéma dans New York Movie).

L’effet général n’est cependant pas seulement celui d’un arrêt sur image, mais celui d’une profonde nostalgie. Il semble souvent que les choses aient duré trop longtemps et que l’on se soit attardé jusqu’à un point de non-retour, de façon légère (la demoiselle de City Girl, pétrifiée comme la colonne sur laquelle elle s’appuie), objective (Night at the Office, où les employés restent au bureau très tard), ou inexplicable et profonde (la femme seule et pensive sous la petite lampe du cinéma dans New York Movie).

« La chose a été vue. Le temps est suspendu. Et nous vivons encore une fois de bout en bout ce qui passionne, maintenant spirituellement transformé par le parallèle de l’art », explique Hopper.

Alors les protagonistes, et nous, sommes passés de l’autre côté, là où l’action n’a plus toujours grand-chose à voir avec son cadre, là où l’éternité suit son cours, et nous voilà comme des Nighthawks prisonniers de leur vitrine pour toujours ; dans un temps où les choses se disent sans mots, et où les sons meurent avant d’être entendus.

Edward Hopper est à l’honneur au Grand Palais du 10 octobre 2012 au 28 janvier 2013.