Le réalisateur du film culte Martyrs est de retour aux sources avec Ghostland, production franco-canadienne qui a reçu trois prix à Gérardmer lors de la dernière édition du festival. Nous avions alors rencontré Pascal Laugier juste après la toute première présentation du film au public. « Un putain de réalisateur », selon Mylène Farmer. Attention, cet entretien contient des spoilers…

Le réalisateur du film culte Martyrs est de retour aux sources avec Ghostland, production franco-canadienne qui a reçu trois prix à Gérardmer lors de la dernière édition du festival. Nous avions alors rencontré Pascal Laugier juste après la toute première présentation du film au public. « Un putain de réalisateur », selon Mylène Farmer. Attention, cet entretien contient des spoilers…

Quelle réaction à chaud après cette toute première présentation du film au public ?

Une délivrance ! Comme si j’avais enfin accouché de cet enfant que j’ai porté… La gestation a tout de même duré deux ans ! Après, je ne sais pas comment la salle a vraiment réagi, elle est si grande. Les gens qui sont venus me voir sont ceux qui ont aimé le film. J’ai le soulagement du devoir accompli, c’était une belle projection, avec une écoute attentive du public, très silencieuse.

Dans vos films, les femmes sont souvent en proie à la violence, pourquoi ce choix ?

Et pourquoi pas des femmes ? Ce sont des personnages à travers lesquels je m’identifie facilement, qui ont des points d’entrée émotionnels qui sont esthétiques pour moi. Sur Ghostland, le projet entier part du personnage de Beth sur lequel je me projette profondément et parce que le film est le portrait de sa vocation. De ses souffrances, elle va tirer son œuvre, ce qui pourrait être une définition même de l’horreur en tant que genre : de nos angoisses profondes, tâchons d’en faire une œuvre. C’est ce que Beth va s’appliquer à faire.

Donc pour vous, dans toute création, il faut de la souffrance ?

Bien évidemment, mais pas uniquement pour la création. Toute vie est souffrance. Et difficile quand on fait de l’horreur de parler d’autre chose que de ça. L’horreur pour moi, c’est ce qu’il y a de pire dans la condition humaine et on l’organise pour en faire quelque chose. C’est comme si je faisais un western, ce serait inenvisageable de ne pas y retrouver un cow-boy, un chapeau, un cheval… J’adore partir des archétypes, c’est ce que je fais dans tous mes films. Après, j’essaie de les tordre, de les réorganiser pour en faire quelque chose de personnel et si c’est réussi, de les revitaliser. Il y a une dimension ludique aussi quand j’écris, car je suis un fan de films d’horreur. J’essaie alors d’aller dans des territoires qui me paraissent inédits ou qui n’auraient pas été faits ou montré comme ceci auparavant.

« Les intruders », ces films où des intrus rentrent dans une maison pour tuer ceux qui s’y trouvent, est un genre en soi. Certains de ces films vous ont inspiré pour Ghostland ?

Sur ce film-là, je n’ai pas pensé à d’autres longs-métrages. C’est vraiment venu de mon rapport au personnage principal. Ca m’a touché d’imaginer cette jeune fille de 14 ans qui s’inscrit dans une verticalité par l’admiration qu’elle voue à ses maîtres, ici Lovecraft. C’était intéressant de se placer au niveau d’une personne qui vit dans les fantômes de ses idoles et qui va se construire comme ça dans la vie. Après, j’aime tellement ce genre de films qu’en écrivant, j’ai peut-être eu des inspirations inconscientes. On malaxe toujours des choses qui existent avant nous et qui existeront après nous.

Le film s’ouvre sur Lovecraft. Est-ce parce que c’est l’écrivain de l’indicible ?

En l’occurrence non, le film n’est pas du tout lovecraftien. Ce n’est pas un film fantastique. Lovecraft, pour moi, c’est un point d’entrée pour aller vers le personnage principal. Mais ça aurait pu être Stephen King. Ca aurait été un contresens que de faire un film lovecraftien, dans la mesure où ce que va raconter Beth dans ses futurs romans, ne seront pas du tout inspirés de Lovecraft comme l’étaient ses récits de quand elle avait 14 ans et qu’elle lit dans la voiture au début du film. A la fin, on imagine qu’elle s’accomplit tellement en tant qu’écrivain, qu’elle s’éloigne de Lovecraft. L’univers de Beth est avant tout fait de tout ce qu’elle a vécu dans cette maison.

Autre référence dans le film, à travers les maquillages des deux jeunes filles et la cruauté qui se dégage, Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?…

Je ne l’ai vu que pendant le rush, pas sur le coup. Il y a en effet un croisement, comme si Robert Aldrich et Tobe Hooper avaient fait l’amour… Ce qui me convient très bien. J’avais de temps en temps le fantôme de Hooper qui s’invitait sur le plateau. Quand je doutais de ce que je faisais, je pensais à lui, au côté furieusement macabre et iconoclaste de son cinéma. J’avais envie d’aller vers là, le côté freak show du cinéma qui n’était pas si prononcé au début du projet. Mais mon chef décorateur est allé vers quelque chose de tellement baroque et expressionniste, que je ne pouvais qu’aller dans cette direction. Quand j’ai compris que le réel dans le film était ce qu’il y avait de plus fou et cauchemardesque, j’y suis allé complètement.

La maison est un immense cabinet de curiosités, on imagine que pour la trouver, ce fut tout un casting…

Oui, on a mis beaucoup de temps pour la dénicher ! Il fallait une maison isolée et typiquement américaine. Et quand on l’a trouvée, on a tout réarrangé à l’intérieur. On a changé le papier peint, on l’a remplie d’objets, on a cassé des murs, on a inventé le troisième niveau qui n’existait pas originellement et qu’on a installé dans une grange en face de la maison, comme un mini-studio. J’aime bien cette idée que la maison a un niveau en trop, qui renvoie au fait que c’est l’étage des pulsions, de l’ogre, là où tout se passe. Le sous-sol aussi a été recréé dans la grange.

Le casting est étonnant, tant les deux jeunes filles ressemblent à leurs pendants adultes…

Ce fut un travail fort de coiffure et de maquillage, car dans la vie, elles ne se ressemblent pas. Elles se sont aussi beaucoup vues les unes les autres pour déterminer ce que leur personnage ferait ou non une fois adulte, quelles habitudes elles auraient, etc. Mylène Farmer était aussi très présente, notamment hors plateau, pour créer une complicité maternelle avec elles. Quand elles sont arrivées sur le tournage, elles étaient très à l’aise pour travailler ensemble. Ca a amené sur le plateau une grande harmonie, une douceur, car le tournage était très difficile, très rude, tant au niveau de l’histoire que des conditions climatiques. Parfois, quand je n’allais pas bien, je voyais les gamines et Mylène se marrer dans un coin du décor et je repartais au combat.

Le personnage de Pauline, la mère, apporte une douceur dans la furie. Comment la percevez-vous ?

C’est un ange gardien. C’est le personnage qui doit mourir pour permettre à ses enfants et Beth avant tout, de s’accomplir et pour que les deux sœurs puissent se réconcilier. Qu’elles basculent dans l’autre âge, qu’elles deviennent autre chose. Il y a une balance entre les grâces et les défauts des deux sœurs, entre fantasmes et réalité, elles se complètent l’une l’autre pour devenir une force de survie face à l’horreur. Je ne voulais pas faire de Vera juste un personnage uniquement matérialiste comme elle l’est au début, car c’est elle qui apporte la rédemption à sa sœur.

Vous étiez un fan du film Giorgino, le premier long de Mylène Farmer et plus de vingt ans plus tard, elle tourne dans votre film. Ce rôle était écrit pour elle ?

Non, à la base, c’était pour une comédienne américaine que je n’arrivais pas à trouver. Quand Mylène m’a appelé pour réaliser le clip de la chanson City of Love, j’étais très surpris qu’elle connaisse mes films. Travailler avec elle sur le clip était tellement bien, on s’est si bien entendus, que je me suis débrouillé pour réécrire le personnage de la mère et en faire une Française exilée aux Etats-Unis avec un ex-mari américain. Quand je lui ai donné le scénario, elle m’a répondu deux heures après qu’elle le faisait. C’était formidable de continuer à travailler ensemble sur des territoires qui nous plaisent tous les deux. Il y a un cousinage depuis le début entre ce qu’elle fait et ce que je fais. Une rencontre évidente.

On reste dans son univers gothique, même si on la voit aussi différemment de ce pour quoi on la connaissait…

Oui, elle a imposé en France cet univers dans le paysage pop mainstream de manière incroyable. On a des imageries et références en commun, c’était très naturel de travailler ensemble.

Vous pourriez envisager une nouvelle collaboration avec elle ?

Oui, bien sûr ! Ce qui est bien, c’est que tout se soit déroulé sans plan. Vous savez, ça fait 20 ans qu’elle refuse des rôles pour le cinéma et la télé, car rien ne lui plaisait vraiment. Tout le monde dans le métier s’est demandé comment j’avais fait pour l’avoir.

Oui, bien sûr ! Ce qui est bien, c’est que tout se soit déroulé sans plan. Vous savez, ça fait 20 ans qu’elle refuse des rôles pour le cinéma et la télé, car rien ne lui plaisait vraiment. Tout le monde dans le métier s’est demandé comment j’avais fait pour l’avoir.

Vous pensez déjà à la suite ?

Non, pas encore, je vais me remettre dans la position où je vais fantasmer sur autre chose. J’ai l’impression qu’avec ce film, je clos quelque chose chez moi, les quatre films précédents. Je suis arrivé au bout de toutes les questions qui me tarabustent de film en film. Il faut que je passe à autre chose, Ghostland est un point d’orgue pour moi sur les questions de la subjectivité, de la transcendance par la souffrance… Je m’en suis rendu compte une fois le film terminé. C’est un cousin germain lumineux de Martyrs, qui va du côté de la vie. Pour moi, Beth va devenir écrivain. C’est sûr et certain !

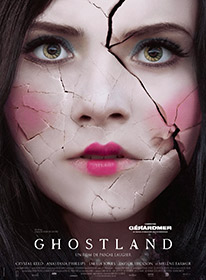

Ghostland de Pascal Laugier, avec Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones, Mylène Farmer. France, Canada, 2017. Grand Prix du 25e Festival du film fantastique de Gérardmer. Sortie le 14 mars 2018.