De Sebastian Silva, on avait vu La Nana, une réflexion sur le rôle des bonnes au Chili, et Les Vieux Chats, le portrait à la fois léger et désespéré d’un couple de personnes âgées. Avec Magic Magic, il surprend et change de style en filmant la tombée dans la folie d’une adolescente américaine en vacances au Chili. Rencontre avec un réalisateur qui aime déstabiliser – quitte à dévoiler des éléments clés de la fin du film.

De Sebastian Silva, on avait vu La Nana, une réflexion sur le rôle des bonnes au Chili, et Les Vieux Chats, le portrait à la fois léger et désespéré d’un couple de personnes âgées. Avec Magic Magic, il surprend et change de style en filmant la tombée dans la folie d’une adolescente américaine en vacances au Chili. Rencontre avec un réalisateur qui aime déstabiliser – quitte à dévoiler des éléments clés de la fin du film.

Par rapport à La Nana et Les Vieux Chats, Magic Magic est très différent. C’est une nouvelle voie que vous explorez ?

En fait mon premier film, La Vida me mata, est assez similaire à Magic Magic. C’est un film avec de la musique, des effets spéciaux, très statique, en noir et blanc, avec beaucoup d’humour noir ; c’est aussi un film sur le phénomène de la mort. Ce n’est pas ma première tentative de faire un film qui soit plus directement une fiction. Magic Magic, comme La Vida me mata, ressemble un peu à un conte de fées, une fable. Je n’essaie pas de prétendre que l’histoire de Magic Magic pourrait s’être réellement passée. Je ne m’en soucie pas. Alors qu’avec La Nana, Les Vieux Chats et même Crystal Fairy, il y avait cette volonté de rendre l’histoire plausible, de faire croire que ça s’est réellement produit. Le jeu des acteurs est bien plus naturel, c’est moins construit. C’est donc ma deuxième exploration de ce style, et je pense que je continuerai à faire les deux. J’ai vu les différences, et j’aime faire les deux.

Comment travaillez-vous avec vos acteurs dans ces différents styles ?

Ca fait toujours peur de ne pas avoir recours à un jeu naturel. Parce qu’avec le jeu naturel, on ne peut pas se tromper. J’ai le sens de la réalité, et ça me gêne terriblement quand les acteurs ne jouent pas d’une manière réaliste. C’est mon filtre. Mais quand on est vraiment dans la fiction, comme pour le personnage de Brink, dans Magic Magic, c’est presque trop. Ca pourrait être un personnage de cartoon. Donc c’est plus risqué, on peut plus facilement échouer avec des personnages si construits. Et d’habitude, je ne prends pas autant de temps pour répéter avec les acteurs. Je ne suis pas comme Mike Leigh qui passe six mois à répéter avec ses comédiens. Moi je réunis les acteurs deux semaines avant le tournage, et je ne répète pas de scènes. Je parle des personnages, peut-être pour trouver une voix, une attitude physique, mais ça me gêne de répéter des scènes en dehors du contexte. Je n’écris jamais non plus de biographie de mes personnages, ça ne m’intéresse pas. Je préfère envisager le futur de mes personnages que leur passé. Mais si les acteurs sont adeptes de la Méthode et veulent savoir d’où viennent leur personnage, je les aide, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit nécessaire.

Magic Magic se situe entre les genres plus mainstream que sont les films pour adolescents et les films d’épouvante. Et vous abordez des questions importantes, comme l’avortement, l’homosexualité ou la pression des pairs. Comment mélanger ces deux ambitions ?

J’adore que vous pensiez que c’est un film mainstream, c’est tellement français ! Pour les Américains, c’est le film le plus compliqué à marketer du monde. Le film met en scène des adolescents effectivement, mais c’est surtout parce que je trouve que la souffrance des jeunes femmes est intéressante. Je ne suis pas misogyne ou sadique. La plupart de mes personnages sont féminins. Les femmes en détresse, c’est une tragédie qui parle à tout le monde. Je pense que quand on est une femme on a plus de chances de créer du drame ou de la folie. Je ne sais pas pourquoi. Mais pour revenir à Magic Magic, je crois que j’ai fait ce film pour me faire plaisir. C’est un film que j’achèterais en DVD. Alors que je n’achèterais probablement pas La Nana ou Les Vieux Chats. J’aime ces films, mais ce n’est pas le genre de films que je regarde. La Nana était une sorte d’exorcisme de mes propres interrogations sur le phénomène des employées à domicile, et la culpabilité que je pouvais ressentir. Il s’agissait plus d’exorciser mes propres démons et de parler d’un phénomène social, une thérapie pour ma famille et moi. Magic Magic contient tous mes fétichismes, comme les animaux, la musique, les paysages et la perversité. Et c’est aussi une expérience sur le ton. L’histoire de Magic Magic n’a rien d’exceptionnelle, il ne se passe rien. Tout se joue sur le ton du film, l’atmosphère. Construire cette atmosphère, c’était presque comme un exercice plastique, comme créer une sculpture. C’est bien plus complexe, alors que les autres films s’apparentent plus à du dessin. Quand un film a été si pensé, je pense que le public apprécie. C’est peut-être ça qui en fait un film mainstream, ou en tout cas un film dont on parle.

J’adore que vous pensiez que c’est un film mainstream, c’est tellement français ! Pour les Américains, c’est le film le plus compliqué à marketer du monde. Le film met en scène des adolescents effectivement, mais c’est surtout parce que je trouve que la souffrance des jeunes femmes est intéressante. Je ne suis pas misogyne ou sadique. La plupart de mes personnages sont féminins. Les femmes en détresse, c’est une tragédie qui parle à tout le monde. Je pense que quand on est une femme on a plus de chances de créer du drame ou de la folie. Je ne sais pas pourquoi. Mais pour revenir à Magic Magic, je crois que j’ai fait ce film pour me faire plaisir. C’est un film que j’achèterais en DVD. Alors que je n’achèterais probablement pas La Nana ou Les Vieux Chats. J’aime ces films, mais ce n’est pas le genre de films que je regarde. La Nana était une sorte d’exorcisme de mes propres interrogations sur le phénomène des employées à domicile, et la culpabilité que je pouvais ressentir. Il s’agissait plus d’exorciser mes propres démons et de parler d’un phénomène social, une thérapie pour ma famille et moi. Magic Magic contient tous mes fétichismes, comme les animaux, la musique, les paysages et la perversité. Et c’est aussi une expérience sur le ton. L’histoire de Magic Magic n’a rien d’exceptionnelle, il ne se passe rien. Tout se joue sur le ton du film, l’atmosphère. Construire cette atmosphère, c’était presque comme un exercice plastique, comme créer une sculpture. C’est bien plus complexe, alors que les autres films s’apparentent plus à du dessin. Quand un film a été si pensé, je pense que le public apprécie. C’est peut-être ça qui en fait un film mainstream, ou en tout cas un film dont on parle.

Sur ces sujets de l’avortement ou de l’homosexualité comme sur le reste, rien n’est explicite dans votre film. Voulez-vous jouer d’une certaine manière avec le public ?

Absolument, oui. C’était le plus dur à construire dans ce film : l’ambiguïté et l’incertitude permanentes. Ne serait-ce que sur le genre du film : les gens ne savent pas s’ils doivent rire, compatir avec Alicia ou se ranger du côté des tyrans, ils ne savent pas si elle est vraiment folle ou si ce sont les autres qui la rendent folle, est-ce qu’elle hallucine ou est-ce qu’ils font vraiment ce qu’ils font… Quand un public est à ce point ignorant des faits, il se trouve dans une situation très inconfortable. Et c’est ainsi qu’ils se rapprochent du personnage d’Alicia. C’est un moyen de mettre le public dans la même position. Graphiquement, ça se matérialise avec le plan sur la spirale qui tourne. La réalité est déformée à l’intérieur même de la tête des spectateurs. Ce n’est pas quelque chose qui se passe seulement dans le film. On rentre dans l’esprit des spectateurs. En travaillant cette ambiguïté, on déstabilise le public. C’est un moyen de faire en sorte que les gens se rendent compte de la chance qu’ils ont de ne pas être fous. C’est un tel soulagement de se dire que l’on ne traverse pas ça. La mort d’Alicia n’est pas une mauvaise chose, c’est un soulagement.

Dans la salle, certains spectateurs avaient l’air d’interroger cette mort, d’en douter. Pour vous, elle meurt ?

J’adore le fait que certains décident de ne pas croire qu’elle meurt. Quand on ne respire plus, c’est qu’on est mort, il me semble. C’est de l’ordre de la pensée magique de se dire qu’elle ne meurt pas. Le film s’appelle Magic Magic, mais il n’y a rien de magique, aucun phénomène paranormal. C’est simplement un cas clinique de schizophrénie paranoïaque. Pourtant, les gens veulent tellement croire à la magie qu’ils ne veulent pas qu’elle meure, même si on leur démontre pendant tout le film qu’il n’y a rien de magique. Quand elle a recours à ce rituel, elle s’étouffe avec une feuille et meurt, c’est aussi simple que ça. C’est aussi une manière de parler des films d’horreur. Comme ce classique de faire partir un groupe de jeunes dans une cabane dans les bois. Il n’y a pas de troisième partie en cause dans la folie d’Alicia, pas de démon ou d’étrange force venue du lac. Il ne s’agit que d’elle et de ses peurs.

J’adore le fait que certains décident de ne pas croire qu’elle meurt. Quand on ne respire plus, c’est qu’on est mort, il me semble. C’est de l’ordre de la pensée magique de se dire qu’elle ne meurt pas. Le film s’appelle Magic Magic, mais il n’y a rien de magique, aucun phénomène paranormal. C’est simplement un cas clinique de schizophrénie paranoïaque. Pourtant, les gens veulent tellement croire à la magie qu’ils ne veulent pas qu’elle meure, même si on leur démontre pendant tout le film qu’il n’y a rien de magique. Quand elle a recours à ce rituel, elle s’étouffe avec une feuille et meurt, c’est aussi simple que ça. C’est aussi une manière de parler des films d’horreur. Comme ce classique de faire partir un groupe de jeunes dans une cabane dans les bois. Il n’y a pas de troisième partie en cause dans la folie d’Alicia, pas de démon ou d’étrange force venue du lac. Il ne s’agit que d’elle et de ses peurs.

Comment avez-vous travaillé avec Christopher Doyle, le directeur de la photo, pour créer l’atmosphère et le côté graphique du film ?

Je n’avais pas prévu que ce film soit si pictural. Je pensais que la photo serait plus ordinaire, comme celle de mes premiers films. Mais Chris Doyle a proposé quelque chose de différent et c’est un directeur photo tellement précieux qu’il ne peut pas se contenter de suivre les gens avec une caméra. Il est très impliqué. C’est devenu une grande collaboration entre nous deux, et je ne m’y attendais pas du tout. Je ne m’attendais pas à discuter de tous les plans, à être contredit, à me battre pour ce que je voulais, puis à céder. Il était vraiment génial. C’est grâce à lui si le film ressemble à une fable, à un conte de fées qui donne la promesse d’une magie à venir. Ce qui ajoute à la confusion générale.

Pourquoi avoir choisi de travailler avec Christopher Doyle, notamment connu pour sa longue collaboration avec Wong Kar-wai, si vous n’envisagiez pas dès le départ un film si graphique ?

Pour moi, un grand directeur photo peut tout faire. Je ne l’ai pas choisi parce que je voulais que mon film ressemble à un Wong Kar-wai. Je ne ferais jamais quelque chose comme ça, pour imiter un autre artiste. Je ne m’attends pas à ce que les gens refassent encore et encore ce qu’ils ont déjà fait. Et je ne veux pas qu’ils pensent que je vais faire un film comme ceux qu’ils ont déjà faits. Je ferais probablement un film porno après ça, ça m’est égal, du moment que c’est différent. Je veux me réinventer autant que possible, et je veux avoir peur de me planter. C’est très bien d’avoir peur, ça permet de rester sur ses gardes. Si on est trop confiant, ça devient vite ennuyeux.

Un mot sur Michael Cera, qui est ici dans un rôle très différent de ses habitudes, ambigu, presque effrayant.

En fait c’est un sale type ! C’est un gamin diabolique ! Je l’ai rencontré après qu’il a vu La Nana. Moi je n’avais pas tellement vu ses films, peut-être un. Je savais juste que c’était un acteur stéréotypé dans le rôle du petit mec timide et inoffensif. Mais quand on le rencontre, on se rend compte qu’il est diabolique. C’est un gamin intelligent, drôle, ironique. Je n’en reviens pas qu’il soit cantonné dans ces rôles. C’est une maladie d’Hollywood. Tout le monde est stéréotypé, et ça tue tout. Il n’y a pas d’ouverture. J’imagine que personne n’a vu cet aspect de sa personnalité. Moi je n’avais pas d’idée préconçue, alors je lui ai fait faire ce que je voulais qu’il fasse. Je n’en reviens pas qu’on ne lui propose pas de choses plus différentes. C’est vraiment bizarre. Ils sont paresseux ces Américains !

En fait c’est un sale type ! C’est un gamin diabolique ! Je l’ai rencontré après qu’il a vu La Nana. Moi je n’avais pas tellement vu ses films, peut-être un. Je savais juste que c’était un acteur stéréotypé dans le rôle du petit mec timide et inoffensif. Mais quand on le rencontre, on se rend compte qu’il est diabolique. C’est un gamin intelligent, drôle, ironique. Je n’en reviens pas qu’il soit cantonné dans ces rôles. C’est une maladie d’Hollywood. Tout le monde est stéréotypé, et ça tue tout. Il n’y a pas d’ouverture. J’imagine que personne n’a vu cet aspect de sa personnalité. Moi je n’avais pas d’idée préconçue, alors je lui ai fait faire ce que je voulais qu’il fasse. Je n’en reviens pas qu’on ne lui propose pas de choses plus différentes. C’est vraiment bizarre. Ils sont paresseux ces Américains !

» Lire la critique de Magic Magic

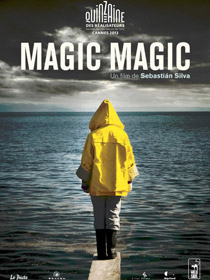

Magic Magic de Sebastian Silva, avec Juno Temple, Michael Cera, Emily Browning… Chili, Etats-Unis, 2013. Présenté à la 45e Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes.

» Retrouvez tout notre dossier dédié au 66e Festival de Cannes