Taryn est jeune et enceinte. Un imprévu qui la pousse à fuir son Irlande natale pour trouver refuge chez Kim, Bill et Abby, respectivement ses tante, oncle et cousine, à Baltimore aux Etats-Unis. Mais la famille a ses propres soucis : gérer la séparation des parents et le désespoir de leur fille. A partir d’une intrigue minimaliste, Matt Porterfield dresse un portrait subtil et élégant de la classe moyenne de la côte Est des Etats-Unis et interroge, sur fond de musique folk, les difficultés de l’amour. Rencontre avec un jeune metteur en scène extrêmement talentueux, qui place la mélancolie, la musique et la ville de Baltimore au cœur de chacun de ses films.

Taryn est jeune et enceinte. Un imprévu qui la pousse à fuir son Irlande natale pour trouver refuge chez Kim, Bill et Abby, respectivement ses tante, oncle et cousine, à Baltimore aux Etats-Unis. Mais la famille a ses propres soucis : gérer la séparation des parents et le désespoir de leur fille. A partir d’une intrigue minimaliste, Matt Porterfield dresse un portrait subtil et élégant de la classe moyenne de la côte Est des Etats-Unis et interroge, sur fond de musique folk, les difficultés de l’amour. Rencontre avec un jeune metteur en scène extrêmement talentueux, qui place la mélancolie, la musique et la ville de Baltimore au cœur de chacun de ses films.

“I used to be darker, then I got lighter,

Then I got dark again,

Something to be seen was passing over and over me”

extrait de Jim Cain, de Bill Callahan (1)

Dans la narration comme dans la réalisation, I Used to be Darker est assez différent de Putty Hill…

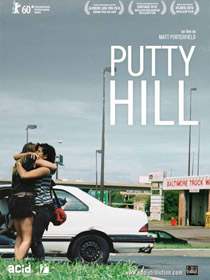

Même dans la conception, ce sont des films très différents. Putty Hill s’est fait assez vite, en deux mois environ. On a tourné en douze jours, avec très peu d’argent. C’était largement improvisé. Nous avions une « feuille de route », mais les dialogues étaient improvisés. Par rapport au sujet, et à ce moment-là, ça semblait être la bonne méthode. Mais je voulais faire un scénario de long-métrage depuis un moment. Hamilton, mon premier film, était écrit mais le scénario n’était pas très fort. Je voulais faire un bon scénario, qui contiendrait beaucoup d’infos, de résonances, pas forcément avec une structure traditionnelle en trois actes, mais un début et une fin identifiés. J’ai donc commencé à écrire avec une auteure de fiction, Amy Belk. Ca nous a pris environ un an. C’est un film beaucoup plus personnel : il ne se situe pas dans le quartier dans lequel j’ai grandi, comme je l’avais fait pour Hamilton, mais le sujet du divorce est personnel, j’avais envie d’écrire sur ma propre expérience. Et puis je voulais continuer à essayer de nouvelles choses… J’aime la tradition du cinéma réaliste, mais je crois que je suis aussi un moderniste, un formaliste. J’aime décrire la réalité et créer un monde qui semble authentique mais est « perturbé » par divers éléments. Je pense qu’on le fait de façon différente dans les deux films. Dans Putty Hill, c’est à travers l’interview, ici, c’est à travers la musique.

La musique dans I Used to be Darker amène une mélancolie. Le titre même du film, d’ailleurs tiré d’une chanson de Bill Callahan, est mélancolique. Putty Hill aussi était un film mélancolique. Vous aimez la mélancolie ?

Oui, j’imagine ! Sur le papier, mes films traitent de sujets sérieux. Mon premier film parle d’une mère adolescente, Putty Hill traite de la mort, I Used to be Darker du divorce… Oui, je suppose que c’est un espace poétique à occuper.

Mais, au regard de vos sujets, vous pourriez utiliser un ton plus sombre. La mélancolie donne une teinte un peu différente.

Oui, c’est vrai. J’aime décrire, occuper les espaces de l’entre-deux. Il n’y a rien de mieux que ça, c’est plus intéressant qu’un découpage espace joyeux / espace triste. En tant que réalisateur, je m’intéresse aux personnages et aux espaces transitionnels. Et je pense que la mélancolie est transitionnelle, en un certain sens. Elle est présente chez des personnages qui, pendant quelques jours, une semaine au maximum, se trouvent dans une situation difficile mais n’ont pas encore vraiment pris de décision. Dans la narration classique – du moins celle que Hollywood propage –, on a un personnage et le film ne s’intéresse qu’à l’assertion de sa volonté vers un but. C’est tout l’inverse qui m’intéresse. Moi, je ne veux pas voir l’assertion d’une volonté, je veux voir un personnage entre-deux, qui ne sait pas encore ce qu’il veut. La mélancolie est un espace formidable à occuper dans cette perspective.

Oui, c’est vrai. J’aime décrire, occuper les espaces de l’entre-deux. Il n’y a rien de mieux que ça, c’est plus intéressant qu’un découpage espace joyeux / espace triste. En tant que réalisateur, je m’intéresse aux personnages et aux espaces transitionnels. Et je pense que la mélancolie est transitionnelle, en un certain sens. Elle est présente chez des personnages qui, pendant quelques jours, une semaine au maximum, se trouvent dans une situation difficile mais n’ont pas encore vraiment pris de décision. Dans la narration classique – du moins celle que Hollywood propage –, on a un personnage et le film ne s’intéresse qu’à l’assertion de sa volonté vers un but. C’est tout l’inverse qui m’intéresse. Moi, je ne veux pas voir l’assertion d’une volonté, je veux voir un personnage entre-deux, qui ne sait pas encore ce qu’il veut. La mélancolie est un espace formidable à occuper dans cette perspective.

Vous disiez que votre expérience était importante pour réaliser ce film ?

Oui, je voulais écrire avec le point de vue d’un adulte sur mon expérience d’adolescent, ou de jeune adulte. Quand mes parents se sont séparés, j’étais en première année de fac. Je voulais écrire là-dessus. Et puis, j’ai été marié et divorcé. Je voulais faire un portrait équilibré de la fin d’un mariage. Dans mon cas, j’étais dans le rôle de Kim. C’est moi qui partais, moi qui ai provoqué la séparation. Ma partenaire d’écriture, Amy, a aussi été dans la même situation. C’était aussi important pour nous de se lier avec les trois membres de la famille, de façon profonde. Et bien sûr, je pensais que les acteurs pouvaient se retrouver aussi dans cette histoire. C’était vraiment une collaboration.

Comment avez-vous choisi Kim Taylor et Ned Oldham pour jouer Kim et Bill ?

Je connaissais Ned, parce qu’il a vécu à Baltimore pendant un moment. Il enseignait dans la même école que mon père et mon ex-femme. Il a déménagé en Virginie, juste à quelques heures de Baltimore. Et Amy était à l’école avec Kim Taylor. Elle m’a présenté Kim et sa musique, je lui ai présenté Ned et ses chansons. On a commencé à écouter leur musique avant de leur proposer les rôles. Et on a même commencé à écrire des chansons. Les chansons qui sont dans le film étaient dans le scénario. On s’est tous retrouvés chez Ned. Kim est venue, elle avait un concert dans sa ville. Amy et moi sommes descendus. On est tous allés au concert de Kim, c’était génial. On a passé le week-end chez Ned, on a traîné ensemble, on a fait quelques lectures. Après ça, c’était clair qu’ils pouvaient travailler ensemble et qu’on voulait travailler avec eux.

Ils n’ont pas hésité à franchir le pas ?

Non, il ne sont pas acteurs, mais ils étaient complètement prêts à relever le défi. En tant que musiciens professionnels, ils sont habitués à enregistrer un album en studio, à jouer un rôle dans une chanson, à répéter en boucle une phrase ou un morceau, ce qui n’est pas très différent du travail de comédien sur un tournage. Ils ont conscience de leur corps et de leur voix, ils peuvent les contrôler. Donc ce n’était pas dur pour eux. En tout cas ça n’en avait pas l’air !

Non, il ne sont pas acteurs, mais ils étaient complètement prêts à relever le défi. En tant que musiciens professionnels, ils sont habitués à enregistrer un album en studio, à jouer un rôle dans une chanson, à répéter en boucle une phrase ou un morceau, ce qui n’est pas très différent du travail de comédien sur un tournage. Ils ont conscience de leur corps et de leur voix, ils peuvent les contrôler. Donc ce n’était pas dur pour eux. En tout cas ça n’en avait pas l’air !

Ils ont amené des éléments personnels au film ?

Oui, bien sûr. L’élément le plus important qu’ils ont amené, c’est leur expérience de parents. Je n’ai pas d’enfants. Eux en ont et sont heureux en mariage chacun de leur côté. Même si leur couple fonctionne, ils comprennent la difficulté en tant qu’artistes de trouver un équilibre entre la responsabilité de parent, c’est-à-dire celle de faire vivre une famille, et la responsabilité qu’on se doit à soi-même, vis-à-vis de ses rêves. C’était un aspect important pour Amy et moi. Je crois que c’est pour ça qu’on a choisi de faire de ces personnages des musiciens. Ils ont amené beaucoup de leur expérience.

Deragh Campbell, qui joue Taryn, explose également à l’écran. C’est un brillant premier rôle…

J’ai rencontré Deragh Campbell et Hannah Gross, qui joue Abby, à l’avant-première de Putty Hill à New York. On a discuté et je suis resté en contact avec Deragh. Hannah et elle se connaissent depuis qu’elles sont petites, leurs parents sont amis. En fait, j’ai d’abord fait passer une audition à Hannah, parce que je pensais qu’elle serait très bonne dans le rôle d’Abby. Puis Deragh m’a demandé si elle pouvait auditionner pour le rôle du personnage d’Irlande du Nord. J’avais peur qu’elle ne réussisse pas à prendre l’accent, mais sa mère vient de Belfast, et puis elle a travaillé un peu avec un coach, donc finalement elle a vraiment réussit à parler avec ce phrasé irlandais typique. Dans la vraie vie, elle ne parle pas comme ça. Elle a aussi un physique très intéressant à regarder sur écran.

J’ai rencontré Deragh Campbell et Hannah Gross, qui joue Abby, à l’avant-première de Putty Hill à New York. On a discuté et je suis resté en contact avec Deragh. Hannah et elle se connaissent depuis qu’elles sont petites, leurs parents sont amis. En fait, j’ai d’abord fait passer une audition à Hannah, parce que je pensais qu’elle serait très bonne dans le rôle d’Abby. Puis Deragh m’a demandé si elle pouvait auditionner pour le rôle du personnage d’Irlande du Nord. J’avais peur qu’elle ne réussisse pas à prendre l’accent, mais sa mère vient de Belfast, et puis elle a travaillé un peu avec un coach, donc finalement elle a vraiment réussit à parler avec ce phrasé irlandais typique. Dans la vraie vie, elle ne parle pas comme ça. Elle a aussi un physique très intéressant à regarder sur écran.

Vous avez aussi donné un petit rôle à Adèle Exarchopoulos, aujourd’hui très célèbre en France. Vous la connaissiez ?

Non, pas du tout parce qu’elle n’était pas encore célèbre à l’époque ! On a tourné I Used to be Darker avant même qu’elle ne soit castée pour La Vie d’Adèle. Un de mes producteurs est new-yorkais mais vit en France depuis quinze ans, et m’a présenté une directrice de casting. Elle m’a montré quelques jeunes comédiens français, et j’ai fait une audition par Skype avec Adèle, que je n’avais pas pu rencontrer quand j’étais à Paris. C’était clair qu’elle était très douée. Elle est venue à Baltimore pendant une semaine, pour trois jours de tournage avec Deragh. Mais finalement ce morceau du film ne convenait pas avec l’ensemble, et nous n’avons gardé qu’une toute petite partie avec Adèle. Je voulais présenter le personnage d’Adèle, puis qu’on change de protagoniste et d’univers au bout de dix minutes, mais ça ne fonctionnait pas à l’écran. J’ai donc abandonné, mais ce n’est pas à cause d’Adèle Exarchopoulos, elle était très bonne.

Dans chacun de vos films la ville de Baltimore a une grande importance. Qu’a-t-elle de si intéressant ? Nous, en tant que Français, nous ne connaissons rien sur Baltimore, à part peut-être à travers la série The Wire…

C’est une très bonne référence ! Mais pour répondre à la question, Baltimore est d’abord l’endroit où je suis né et où j’ai grandi. J’ai aussi vécu à New York, j’y ai fait mes études de cinéma pendant sept années, quand j’avais entre vingt et trente ans. Tout ce que j’écrivais se passait à Baltimore, je devais être nostalgique… J’en suis parti quand j’avais 17 ans, je n’étais pas encore un adulte. Je suis rentré pour faire mon premier film, Hamilton, ce qui a pris quelques années. Ca m’a donné l’opportunité de décrire un monde que je connaissais, mais dont j’avais encore beaucoup à apprendre. C’est ce qui m’intéresse toujours à Baltimore : c’est un lieu familier, mais en même temps, il y a encore tant de mystère dans la démarche d’y faire un film. Je rencontre des gens, j’apprends des choses à propos d’eux, de la ville, de son histoire, de son présent. C’est très actif et participatif. Parce qu’il n’y a pas tellement de représentations de Baltimore à l’écran. Il y a effectivement The Wire, John Waters ou Barry Levinson, mais c’est tout. J’avais l’impression de connaître un monde que je n’avais jamais vu sur écran. Quelque chose à la fois de très particulier et d’universel. Comme un microcosme des Etats-Unis, en tout cas des villes post-industrielles de la côte Est. Les problèmes des gens de Baltimore sont très similaires à ceux des gens de Philadelphie ou du New Jersey. C’est un endroit intéressant pour aborder les questions de classe, ce qui est important pour moi. Mes films explorent l’écart que couvre la classe moyenne aux Etats-Unis. I Used to be Darker est un peu plus petit-bourgeois mais ça reste sur la classe moyenne. Plus aisée que dans Hamilton, mais c’est quand même une famille de créatifs qui luttent pour trouver comment subvenir à leurs besoins, ceux de leur famille, et réaliser leurs rêves.

C’est une très bonne référence ! Mais pour répondre à la question, Baltimore est d’abord l’endroit où je suis né et où j’ai grandi. J’ai aussi vécu à New York, j’y ai fait mes études de cinéma pendant sept années, quand j’avais entre vingt et trente ans. Tout ce que j’écrivais se passait à Baltimore, je devais être nostalgique… J’en suis parti quand j’avais 17 ans, je n’étais pas encore un adulte. Je suis rentré pour faire mon premier film, Hamilton, ce qui a pris quelques années. Ca m’a donné l’opportunité de décrire un monde que je connaissais, mais dont j’avais encore beaucoup à apprendre. C’est ce qui m’intéresse toujours à Baltimore : c’est un lieu familier, mais en même temps, il y a encore tant de mystère dans la démarche d’y faire un film. Je rencontre des gens, j’apprends des choses à propos d’eux, de la ville, de son histoire, de son présent. C’est très actif et participatif. Parce qu’il n’y a pas tellement de représentations de Baltimore à l’écran. Il y a effectivement The Wire, John Waters ou Barry Levinson, mais c’est tout. J’avais l’impression de connaître un monde que je n’avais jamais vu sur écran. Quelque chose à la fois de très particulier et d’universel. Comme un microcosme des Etats-Unis, en tout cas des villes post-industrielles de la côte Est. Les problèmes des gens de Baltimore sont très similaires à ceux des gens de Philadelphie ou du New Jersey. C’est un endroit intéressant pour aborder les questions de classe, ce qui est important pour moi. Mes films explorent l’écart que couvre la classe moyenne aux Etats-Unis. I Used to be Darker est un peu plus petit-bourgeois mais ça reste sur la classe moyenne. Plus aisée que dans Hamilton, mais c’est quand même une famille de créatifs qui luttent pour trouver comment subvenir à leurs besoins, ceux de leur famille, et réaliser leurs rêves.

Et que pensez-vous de la manière dont Baltimore est représentée dans The Wire, justement ?

Je pense que c’est une série vraiment intelligente. David Simon et la plupart de ses auteurs viennent de Baltimore, il y a un journaliste, un enseignant, un associé qui était policier. Ils ont l’expérience, la légitimité pour parler de la ville. Et c’est très juste sous bien des aspects. La narration est excellente, il y a une trame de tragédie presque mythologique. Le casting est tout aussi bon, comme les décors. C’est probablement la meilleure fiction qui représente Baltimore.

Dans I Used to be Darker, Abby veut quitter Baltimore pour aller à New York. Les jeunes voient New York comme le paradis ?

Ca dépend d’où ils viennent. S’ils étaient dans des écoles privées – il y en a beaucoup à Baltimore, parce que les écoles publiques ne sont pas très bonnes – et dans un domaine artistique, New York est définitivement le lieu où il faut être. Pour moi ça l’était en tout cas. Je suis très proche du personnage d’Abby, c’est comme ça que je l’ai écrit, c’est moi à cet âge-là. Je m’intéressais au théâtre, je voulais partir à New York. En fait ce personnage, c’est un amalgame de moi et de toutes les filles dont j’étais amoureux à cet âge ! Les amis que j’avais à cette époque venaient de ce milieu. Soit ils sont partis à New York, soit dans des petites écoles d’art à travers le pays. C’était facile pour moi d’essayer de décrire cette famille petit-bourgeois parce que même si je viens d’une famille ouvrière qui vivait dans un quartier comme ceux de Putty Hill ou Hamilton, mes parents étaient profs et ont tenu à m’envoyer dans une bonne école privée, avec une bourse. Il y avait une dichotomie entre ma vie à la maison et la manière dont mes amis à l’école vivaient. J’étais entre les deux, ce qui constitue une bonne position pour représenter la diversité de la classe moyenne.

Vous vous considérez plutôt comme un documentariste ou un réalisateur de fiction ?

De fiction, clairement…

Même sur Putty Hill ?

Oui, on a participé à deux ou trois festivals de documentaires avec Putty Hill, mais on a toujours dit que c’était une fiction, avec certes, des éléments de documentaire. Aux Etats-Unis, depuis les dix dernières années, beaucoup de jeunes cinéastes se sont intéressés à une forme hybride entre le documentaire et la fiction. Je pense que ça se passe aussi comme ça en Europe et en Asie, peut-être depuis plus longtemps. Mais je me considère néanmoins comme un réalisateur de fiction.

Putty Hill m’a quand même fait penser au travail de Ross McElwee…

Oui… Mais lui, il se positionne vraiment comme un documentariste, plus ethnographique. J’aime bien ce qu’il fait, par ailleurs.

Oui… Mais lui, il se positionne vraiment comme un documentariste, plus ethnographique. J’aime bien ce qu’il fait, par ailleurs.

En revanche, I Used to be Darker m’a plutôt fait penser à des groupes de musique, comme Midlake, par exemple : subtil et profond à la fois, révélateur d’une certaine Amérique…

Je ne connais pas Midlake, mais c’est sûr que le film doit beaucoup à la musique. J’ai eu la chance de travailler avec de bons musiciens, des musiciens qui ont su mettre en musique ce qu’on avait écrit avec Amy. Parce que nous ne savons pas jouer, nous écrivions donc sur quelque chose qu’on ne comprend pas vraiment. Heureusement que Kim, Ned et les autres musiciens qu’on voit dans le film étaient là, eux, pour nous comprendre.

Un autre point remarquable, dans I Used to be Darker, est que la musique est presque exclusivement diégétique, c’est-à-dire que la musique qu’on entend est jouée ou écoutée à l’écran, elle fait partie de l’action du film.

Oui, c’est un point important pour moi. Quand je travaillais sur mon premier film, je regardais beaucoup de films de Robert Bresson, je lisais ses notes, ses écrits sur le cinéma. Et j’aimais ce qu’il disait sur le son : l’idée que ce qu’on donne à l’oreille, on le retire de l’œil, qu’on ne doit pas utiliser de la musique, sauf si elle est dans l’écran. I Used to be Darker est un film sur la musique, mais pas seulement sur celle que les personnages jouent, aussi sur celle qu’ils écoutent. C’est amusant d’imaginer la musique qu’ils mettent en voiture ou chez eux. Quelle serait la musique de leur monde ? J’ai essayé de faire ça dans tous mes films, y compris Putty Hill, même s’il y avait un peu de musique extradiégétique au début. Je trouve ça plus intéressant, c’est un nouvel élément de narration, ça permet un positionnement différent des personnages dans le monde.

C’est un élément qui vous rapproche encore du documentaire…

J’essaye de concentrer mon énergie et la caméra dans l’espace physique et dans l’instant. C’est pour ça qu’on ne fait pas de découpages traditionnels, avec différents angles. Je prends un plan large et je regarde la scène se dérouler. D’une certaine manière, c’est plus proche du théâtre, mais la caméra ajoute de la distance. Pour moi, ça donne une perspective. J’essaie de créer des situations pour la caméra, mais qui semblent authentiques au moment où on les tourne, dans le temps où on les tourne, pour les acteurs. Ca ressemble à une approche documentaire, sauf qu’on documente de la fiction, un monde fictif, un scénario auquel on s’intéresse au moment où il se développe.

Vous parliez de Bresson, vous êtes influencé par des cinéastes français ou européens ?

Oui, plus que par des Américains. Robert Bresson a eu une grande influence sur moi. Jean-Luc Godard aussi. J’ai vu autant de ses films que possible. Et même ses derniers films continuent de m’inspirer. C’est un cinéaste qui se réinvente constamment, dont la carrière est faite de plusieurs révolutions, et en même temps, si les formes sont variées, il a toujours les mêmes préoccupations que dans les années 1960. C’est un modèle pour moi à bien des égards. Qui d’autre ? Plus contemporain, peut-être Arnaud Desplechin. Et Maurice Pialat.

Jean-Luc Godard était conscient qu’un film n’était pas seulement le travail d’un homme mais d’une équipe. Cela s’applique à I Used to be Darker ?

Oui, bien sûr. Je crois au travail collectif, pas tellement à la théorie de l’auteur. C’est la beauté de ce média, de cet artisanat : la multiplicité des métiers. A chaque film, j’essaye d’ouvrir un peu plus la collaboration. Là, c’est la première fois que j’écrivais un scénario avec quelqu’un d’autre. La voix d’Amy Belk est très présente dans le film final. On écrit le script, mais ensuite c’est réécrit par les acteurs et le chef-opérateur [Jeremy Saulnier, ndlr] sur le plateau, puis une troisième fois au montage, et j’ajouterais même une dernière fois par le public. Par exemple, c’était aussi la première fois que je travaillais avec un vrai décorateur, expérimenté, professionnel. C’était incroyable. Il a construit les intérieurs, comme la chambre d’Abby. Mon premier film, je l’ai écrit, produit, tourné, monté. Et c’était limité. J’ai l’impression que plus on sera de gens talentueux sur un tournage, meilleur sera le film.

Vous ne craigniez pas de perdre ce qui vous était personnel et important au début du projet ?

Non, ça je m’y tiens. C’est la graine. C’est personnel, je peux toujours m’y raccrocher. Les autres amènent leur regard, leur oreille. C’est très excitant, en fait, de lâcher prise. J’ai l’impression que faire un film, c’est aussi lâcher prise, plus que de vouloir garder le contrôle. Un jour, un jeune réalisateur qui venait de tourner son premier film m’écrit alors qu’il passe des entretiens avec des monteurs et me demande comment est mon monteur, Marc Vives. Il me demande des précisions, notamment à quel point le rendu final de Putty Hill est ma propre vision ou celle de Marc Vives… Je lui ai répondu que je ne travaillais qu’avec des gens qui sont à 100 % dans la collaboration, des gens qui sont de véritables coauteurs du film. C’est complètement naïf de penser que seul le réalisateur est l’auteur d’un film.

Non, ça je m’y tiens. C’est la graine. C’est personnel, je peux toujours m’y raccrocher. Les autres amènent leur regard, leur oreille. C’est très excitant, en fait, de lâcher prise. J’ai l’impression que faire un film, c’est aussi lâcher prise, plus que de vouloir garder le contrôle. Un jour, un jeune réalisateur qui venait de tourner son premier film m’écrit alors qu’il passe des entretiens avec des monteurs et me demande comment est mon monteur, Marc Vives. Il me demande des précisions, notamment à quel point le rendu final de Putty Hill est ma propre vision ou celle de Marc Vives… Je lui ai répondu que je ne travaillais qu’avec des gens qui sont à 100 % dans la collaboration, des gens qui sont de véritables coauteurs du film. C’est complètement naïf de penser que seul le réalisateur est l’auteur d’un film.

Même si vous ne croyez pas beaucoup en la théorie de l’auteur, vos références restent celles de films d’auteurs…

Oui, il y a des choses intéressantes dans la théorie de l’auteur, comme la persistance de thèmes, la voix d’un auteur, la signature d’un style. Ca, je pense que ça existe. Mais j’ai l’impression que ça peut être aussi limité, de travailler seul. Sur Hamilton, j’avais écrit « un film de Matt Porterfield ». Je ne recommencerai jamais ça ! Je n’aime pas ça. Maintenant je mets « un film réalisé par… », « écrit par… » etc., ce qui correspond à ce que j’ai fait. Mais pas « un film de… ». J’étais jeune, j’avais 23 ans !

Merci à Maid Marion pour son aide et sa traduction !

I Used to be Darker réalisé par Matt Porterfield, avec Ned Oldham, Kim Taylor, Deragh Campbell, Hannah Gross, Adèle Exarchopoulos… Etats-Unis, 2012. Sortie le 25 décembre 2013.

(1) “Une ombre noire pesait sur moi, puis elle s’est éclaircie,

Puis à nouveau obscurcie,

Quelque chose qu’on voyait ne cessait de repasser au-dessus de moi” – extrait de la chanson Jim Cain de Bill Callahan