Cette huitième salve de westerns parus chez Sidonis Calysta contient quelques raretés, un film inédit et le premier western de Sam Peckinpah. La tendance va à l’humanisme et la rédemption.

Le Shérif de fer réalisé par Sidney Salkow avec Sterling Hayden…

Le Shérif de fer réalisé par Sidney Salkow avec Sterling Hayden…

Le shérif Sam Galt est informé que son fils est accusé du meurtre du conducteur de la diligence qu’il aurait attaquée. Le procès intervenant le lendemain, il mène lui-même l’enquête, convaincu de son innocence. Il découvre que cette affaire dissimule une machination dans laquelle trempent quelques-uns des citoyens les plus en vue.

Le Shérif de fer n’a jamais été diffusé en salle et c’est la première fois qu’un éditeur le propose au format vidéo. Ce western inédit, sans doute abandonné au fond d’une armoire, déroule une multitude d’intrigues ; les séances au tribunal, l’enquête du père et les palabres entre les habitants. On y apprécie les sales petites affaires locales où le mensonge touche les notables les plus estimables. Ces croustillants moments autour des comploteurs donnent un goût amer aux tentatives de réconciliation. Les intrigants qui franchissent les frontières de l’abject ne laissent jamais indifférents car ils tueraient leur propre famille pour quelques sous. Le Shérif de fer dénonce la cruauté de la société villageoise et les travers de la nature humaine dans tout ce qu’elle a de plus ignominieuse. Tension, mystère et suspense nourrissent ce merveilleux petit thriller. Une belle redécouverte.

New Mexico réalisé par Sam Peckinpah avec Brian Keith, Maureen, Maureen O’Hara…

New Mexico réalisé par Sam Peckinpah avec Brian Keith, Maureen, Maureen O’Hara…

Lors d’une attaque de banque, Yellow Legs abat par accident le fils de Kit Tilden, une entraîneuse. Rongé par les remords, il lui propose de convoyer le cercueil jusqu’au cimetière où repose déjà le père de l’enfant. Pour y arriver, le petit convoi entame la traversée du territoire apache…

Premier western du cinéaste qui bouleversera l’histoire du western. Sam Peckinpah ne signe pas un long-métrage anodin. Nous sommes en 1961, une longue carrière de metteur en scène pour la télévision le précède et l’olibrius sait ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas. New Mexico porte la marque de son auteur. Les multiples conflits avec le producteur (frère de Maureen O’Hara) comme la flopée de personnages torturés marqués au fer rouge nourrissent la légende de l’artiste alcoolique estampillé « emmerdeur numéro 1 ».

Le convoi mortuaire, conduit par la mère éplorée et le bandit au grand cœur, ne laisse place à aucun deuil ni même à aucun répit comme si, dans le Grand Ouest américain, il peut être seulement question de mise à l’épreuve et de souffrance. Chacun porte sa croix. Marche. Et crève.

L’hostilité et la cruauté habitent les personnages autant qu’ils hantent les paysages de l’Arizona. Parfois tinte une note d’espoir, surgissent quelques paroles de réconfort et d’apaisement.

New Mexico n’abuse pas du manichéisme si cher aux westerns à papa. Chez Peckinpah, personne n’est totalement bon ou totalement mauvais. Certains trouvent à temps de quoi fuir le crépuscule avant de sombrer dans l’obscurité la plus totale. La raison rayonne en chacun de nous. A bon entendeur !

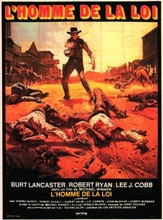

L’Homme de la loi réalisé par Michael Winner avec Burt Lancaster, Robert Ryan, Robert Duvall…

L’Homme de la loi réalisé par Michael Winner avec Burt Lancaster, Robert Ryan, Robert Duvall…

Le marshal Jeted Maddox veut arrêter les sept cow-boys qui ont tué un fermier à l’issue d’une beuverie. Le shérif local étant soumis à l’autorité d’un puissant propriétaire terrien, Maddox n’aura pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout, sachant que sa mission n’aboutira qu’à un bain de sang.

Au casting, remarquez la sacrée paire de Robert. Nul besoin de pérorer des plombes pour vous conseiller ce western brutal réalisé par le cinéaste anglais Michael Winner. Michael Winner, une figure emblématique du cinéma des années 1970, associé devant l’éternel à la saga des Justicier dans la ville, signe son premier film américain. La « patte Winner » se reconnaît aux nombreux plans symétriques et mouvements de caméra qui se répondent. Qu’il filme en ville, en intérieur ou en pleine pampa, Winner tire des lignes et donne à ses personnages un charisme unique, une présence dans l’espace. Ce style marquera le polar urbain.

L’Homme de la loi est l’occasion d’explorer la carrière d’un cinéaste polémique, connu autant pour ses frasques (gentleman charmeur et noceur de première catégorie) que pour ses activités artistiques multiples et variées (réalisateur, acteur, producteur, collectionneur d’art, critique gastronomique).

Du cinéma viril ! Je vous recommande d’étudier fissa sa filmographie.

Les Tambours de la guerre réalisé par Reginald Le Borg avec Lex Barker, Joan Taylor, Ben Johnson…

Les Tambours de la guerre réalisé par Reginald Le Borg avec Lex Barker, Joan Taylor, Ben Johnson…

En attaquant le campement de bandits mexicains, le chef apache Manches Rouges reprend non seulement possession de chevaux volés, mais sauve aussi leur prisonnière, Riva, une métisse dont il s’éprend. C’est bientôt son vieil ami, le négociant Luke Fargo, qui tombe à son tour sous le charme de la belle. Pendant ce temps, des chercheurs d’or violent un traité de paix en pénétrant sur les terres indiennes.

Un western pro-Indien ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval. Les Tambours de la guerre s’intéresse au chef Manches Rouges, « généralissime » de tous les Apaches chiricahuas. Avant toute chose, je vous conseille de vous reporter aux écrits de l’éditeur et écrivain Olivier Delavault, spécialiste du peuple indien et de Manches Rouges en particulier (www.nuagerouge.com), qui saura vous raconter cette tranche d’histoire de l’Amérique en détail et sans fioriture. Si vous appréciez les westerns solides qui s’intéressent aux spoliations dont les Indiens furent les victimes, vous serez comblés.

Reginald Le Borg est ce que nous appelons « un bon faiseur », auteur de quelques perles du cinéma fantastique comme Woodo Island (avec Boris Karloff) ou The Black Sleep (avec Basil Rathbone et Bela Lugosi). Lex Barker (notre Manches Rouges), quant à lui, fut un très médiocre Tarzan, accumula les rôles d’aventurier de seconde zone et finit par s’exiler en Europe (il fit quelques apparitions chez Fellini) où il termina sa carrière en Allemagne grimé sous les oripeaux d’Old Shatterhand (encore un vieil Indien) dans la série des Winnetou. Ben Johnson et Stuart Whiteman, deux acteurs rodés à la vie dans le Grand Ouest, assurent comme des bêtes.

Attention les yeux, le technicolor dégage des couleurs à tomber à la renverse.

Le Sang de la terre réalisé par George Marshall avec Van Heflin, Susan Hayward, Julie London…

Le Sang de la terre réalisé par George Marshall avec Van Heflin, Susan Hayward, Julie London…

La riche et puissante famille du Sud Dabney tente de conserver sa neutralité durant la guerre de Sécession, avec le soutien d’un homme de presse (Van Heflin), alors que le fiancé de la belle Morna Dabney (Susan Hayward) combat dans les rangs sudistes.

Une saga qui rappelle Autant en emporte le vent. Mais pas que. Le Sang de la terre raconte la vie d’une petite communauté déterminée à ne pas prendre parti entre les nordistes et les sudistes. Dans son genre, Le Sang de la terre est une rareté. En effet, ne pas prendre parti, qui plus est une famille de respectables propriétaires terriens, pendant la guerre de Sécession équivaut à se mettre à la marge. Aux Etats-Unis, la neutralité n’est rien de moins qu’un aveu de faiblesse, une négation de l’histoire.

Aux manettes : George Marshall, 185 films dont Le Dahlia Bleu, Le Fort de la dernière chance, La Conquête de l’Ouest…

Une superproduction réussie avec l’immense Van Heflin.

L’Aventure est à l’Ouest réalisé par Lloyd Bacon avec Jeff Chandler, Faith Domergue…

L’Aventure est à l’Ouest réalisé par Lloyd Bacon avec Jeff Chandler, Faith Domergue…

Un ex-chirurgien (Jeff Chandler) devenu vétérinaire suite à une blessure à la main, s’oppose à un rancher malhonnête pour l’achat de chevaux destinés à l’armée. La paix avec les Sioux du Wyoming s’en trouve menacée.

Durant sa très longue et pléthorique carrière, Lloyd Bacon tourne pour les grandes majors hollywoodiennes sans pour autant signer d’impérissables chefs-d’œuvre. On retient de lui la comédie musicale 42ème rue et le western The Oklahoma Kid. Lloyd possède la confiance des studios qui l’emploient à un rythme de forçat.

L’Aventure est à l’Ouest m’a fait l’effet du petit western curieux en total décalage des productions de l’époque, à qui l’on voue une tendresse particulière à cause de ces personnages originaux plongés au cœur de scènes pittoresques.

Le cheval, élément clé du film, devient le terreau des relations et des tensions entre la nation indienne et les forces sudistes dans le seul dessein de se débarrasser des nordistes. Nous connaissons les grands perdants de l’histoire américaine. Ils pourrissent dans leurs réserves.

Lloyd Bacon signe une œuvre pro-indienne qui mérite l’attention.

Quatre tueurs et une fille réalisé par Richard Carlson avec Rory Calhoun, John McIntire et Walter Brennan

Quatre tueurs et une fille réalisé par Richard Carlson avec Rory Calhoun, John McIntire et Walter Brennan

Quatre hors-la-loi retrouvent leur ancien associé dont la fille s’amourache du leader (Rory Calhoun). La situation se complique quand, en route vers la frontière après une attaque de banque, ils sont l’objet d’une attaque de renégats apaches.

Richard Carlson, acteur reconnu à Hollywood, décide de passer réalisateur pour le studio Universal au début des années 1950. Quatre tueurs et une fille est son deuxième long-métrage sur les six qu’il réalisera.

Quatre tueurs et une fille, c’est assez rare pour le signaler, se démarque des westerns lambda par la profondeur de ses personnages et des rapports qu’ils entretiennent. Aussi, Richard Carlson, le réalisateur, rompu un temps aux rôles de cow-boys, s’est amusé à casser les codes du genre et ce, dès le début du film. La psychologie ne fait pas de mal au cinéma de genre.

Dans les bonus, Patrick Brion nous raconte une anecdote tout à fait troublante. En 1954, le studio Universal s’apprête à sortir Le Secret magnifique réalisé par Douglas Sirk avec en vedette, Rock Hudson. Une revue people décide de révéler à son lectorat l’homosexualité de la star. Universal négocie avec le torchon à scandale ; ne pas divulguer le secret de Rock Hudson (qui détruirait la star, le film et le prestige de Sirk) contre des informations sur l’homosexualité avérée de l’acteur George Nader et l’addiction à la marijuana de Rory Calhoun (tous deux acteurs de Quatre tueurs et une fille, film classé série B). Une sale histoire. Un western d’excellente facture.